日頃なじみのある食材・食品を追求し続ける作り手たちの思いは。

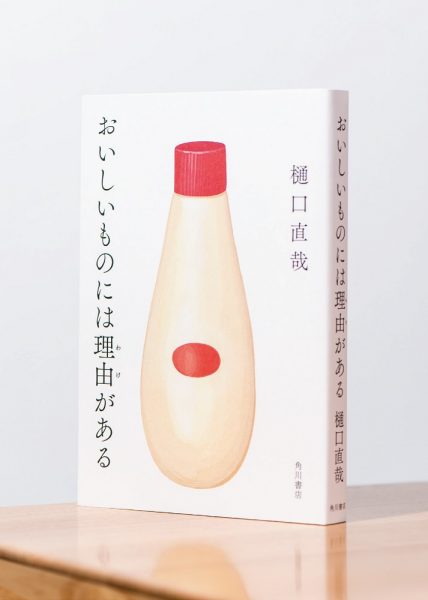

小説家でもあり、料理人でもある樋口直哉さん。フランス料理が専門の彼が、日本の食を支える生産者や職人を取材したノンフィクションが『おいしいものには理由がある』だ。

「仕事上の必要で和食を学ばねばいけなくなった時、自分が日本の食をよく知らないことに気づいたんです。以前から農家は取材していましたが、もっと範囲を広げて話を聞きに行きました」

群馬の下仁田納豆、有田屋の醤油、カネサ鰹節商店の潮鰹など伝統的な調味料から、鳥居食品のウスターソースやななくさの郷のマヨネーズなど元は外来のもの、他に肉や牛乳などの生産現場にも足を運んだ。

「全部、僕がおいしいと思ったものを取材しています。手に入りやすい身近な食べ物ばかりですよ」

作り手には米国の勤め先を辞めて家業を継いだ人もいれば、一から食品加工に挑んだ人もいて、その人生物語でも読ませる。登場するなかには知り合い同士もいて、「いい生産者同士って繋がっているんですよね。人と人が繋がっているだけでなく海、里、山の循環の中で食べ物が出来上がるということも書きたかった。中小企業は代替わりしたところが多く、ユニークな経歴の人も多い」

刺激を受けるのは、皆のさらにおいしくするための飽くなき向上心。

「変わらぬ味といっても実際はつねに努力していないとまずくなる。消費者の安全・安心志向が高まっていくなかで、その期待にどう応えていくかという頑張りも伝えたかった」

また、例えば醤油を造る際の木桶の作り手がいなくなるため、ヤマロク醤油の代表は自ら桶屋に弟子入りし、桶製造業に乗り出したという。次世代へバトンを繋ぐための責任感も伝わってくる。 流通の進化もあって、日本の食は昔に比べ、格段においしくなっている、と樋口さん。私たちが日々の食材を選ぶことで、それが作り手たちに還元されている。

「国内産の食品を買うと、利益が農家に還元されるだけではない。農家が潤うと田んぼや畑が活用され、耕作放棄地も減って田舎の景色がよくなる。農業は大地を彫る版画という言葉がありますが、自分たちは食べるという行為を通して、日本の風景を作っているんです」

ひぐち・なおや 作家、料理人。1981年生まれ。服部栄養専門学校卒業。2005年『さよならアメリカ』で群像新人文学賞を受賞しデビュー。著書に『スープの国のお姫様』『キッチン戦争』など。

※『anan』2017年8月30日号より。写真・水野昭子 インタビュー、文・瀧井朝世

(by anan編集部)

【人気記事】

※「髪のかき上げ」はNG? AV男優が教える”最中の極意”

※ 【生々しくてちょっと…】不倫関係男女の「LINE覗き見」3連発

※【経済的でしかも美肌に】「脱毛の悩み」を美容家と街頭インタビュー! - Sponsored

※ 【今始める女がモテる!】痛くない・早い・安い「脱毛サロン」とは?

※目の調子が良くない人必見! “軽やか瞳ライフ”をはじめよう

※田中圭さん登場!美しい髪になる魔法をかけて!