4年目を迎えたanan総研の「anan総研神社部」が2024年も始動! 新メンバーが加わり、 「神嘗祭」と関わりのある 「初穂曳」「式年遷宮」について全3回にわたって深堀りします。第3回となる今回は、参加した「初穂曳」との関係が深い「式年遷宮」を知るために、伊勢神宮の外宮前にある「式年遷宮記念 せんぐう館」へ。さらに伊勢旅行に欠かせない海鮮グルメと伊勢神宮との関係についても学びます。

「初穂曳」とも関係が深い「式年遷宮」って?

左から、黒川美南さん(anan総研No.401)、市岡彩香さん(anan総研No.147)。

「初穂曳(はつほびき)」に参加したanan総研神社部の2人は、関わりの深い「式年遷宮(しきねんせんぐう)」について学ぶために、伊勢神宮の外宮(げくう)にある「式年遷宮記念せんぐう館」(以下、せんぐう館)へ行きました。

前回記事:

前々回記事:

「式年遷宮」について知りたいなら「せんぐう館」へ!

伊勢神宮・外宮の勾玉池のほとりに建つ「せんぐう館」は、「式年遷宮」について学べる博物館です。2013年の第62回式年遷宮を記念して建設されてから2024年12月までに、延べ250万人以上が来館しています。

館内では、遷宮シアターなどの映像、神宝の調製工程品、社殿造営に使われた木材や大工道具類、遷宮祭の様子、 外宮正殿の原寸大模型や実物の資料を見学することができます。また、定期的にせんぐう館の職員による展示解説も実施されています。

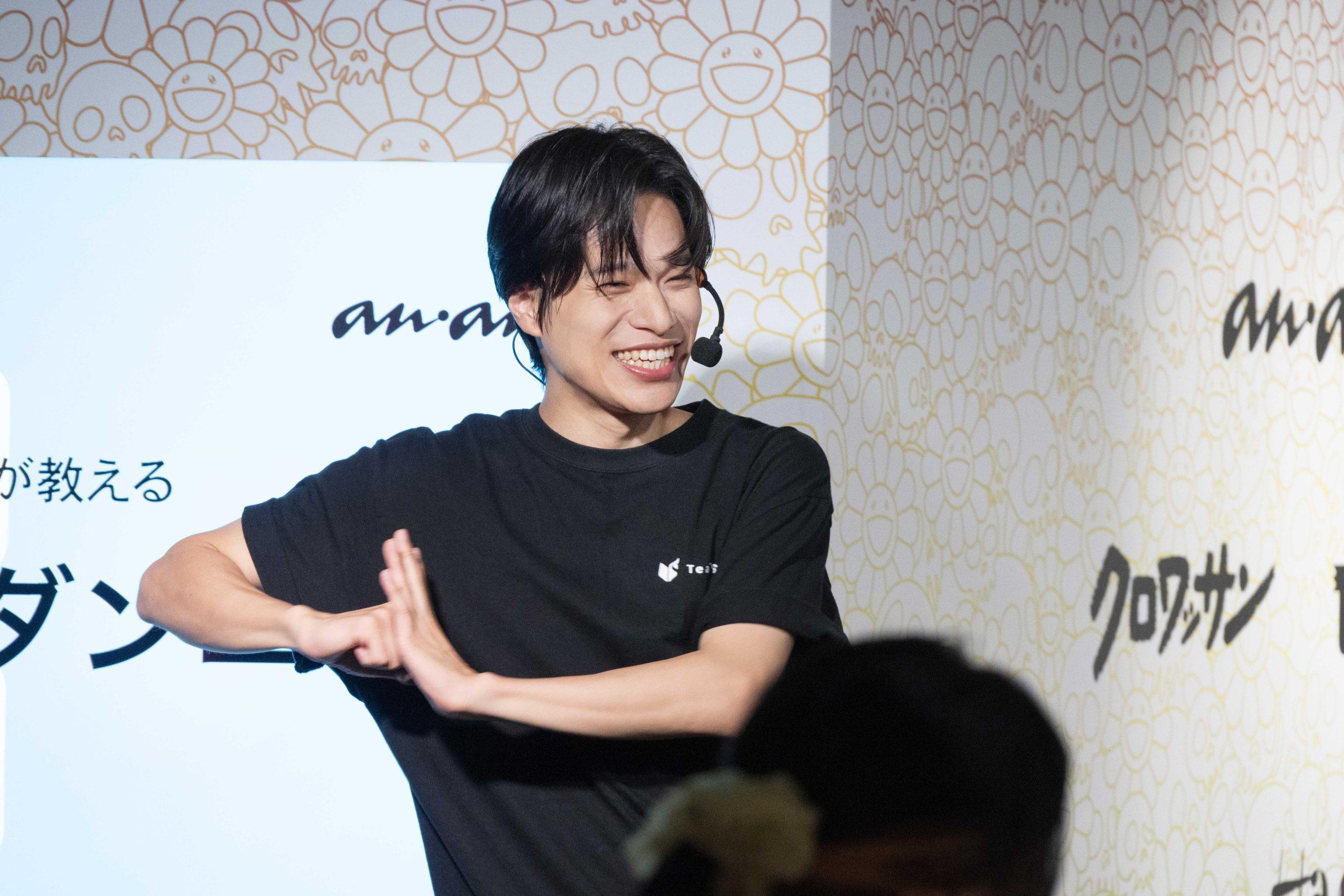

せんぐう館 学芸員・深田 一郎さんに案内してもらいました!

式年遷宮記念せんぐう館 学芸員・深田 一郎さん

今回お話を伺ったのは、せんぐう館の学芸員・深田 一郎さん。「せんぐう館」を案内してもらいながら、2人の疑問に答えてくれました。

市岡 「式年遷宮」とは、どのような行事ですか?

深田さん 「式年遷宮」は、伊勢神宮で社殿や御装束神宝(おんしょうぞくしんぽう)などを新しくして、大御神に新宮(にいみや)へお遷(うつ)りいただく神宮最大のお祭りです。戦国時代の130年間は中断、戦後は昭和24年から4年間延期されるという例外はありましたが、20年に一度行われてる行事です。

黒川 建物も、神様がお使いになる調度品や装束類なども、全てを新しく作るんですね。

深田さん はい。現在社殿が建っている隣には同じ広さの敷地があり、そちらに新しい社殿を建てます。大御神がお遷りになられた跡は更地になり「古殿地(こでんち)」と呼びますが、次の遷宮の鎮地祭が始まると、新宮の建設用地という意味の「新御敷地」(しんみしきち)」に呼称が変わります。

市岡 2つの土地が交互に使用されるんですね。いつから行われていて、使われなくなった社殿はその後どうなるんですか?

深田さん 飛鳥時代、今から1300年以上前から行われています。大御神にお遷りいただいた後の社殿は解体されますが、前回の「式年遷宮」では、約半年は両方の社殿を見ることができました。古殿地は更地になっても、神職しか立ち入ることのできない神聖な場所です。

せんぐう館 外宮正殿原寸大模型

--「せんぐう館」には、外宮正殿(げくうしょうでん)と同じ大きさ・同じ素材で作り上げた 原寸大模型が展示されています。実際は天皇皇后両陛下しか立ち入ることができない場所なので、どのような社殿なのかを見ることができる貴重な機会です。

深田さん 社殿造営にはヒノキ材が用いられ、御装束・神宝の調製には、当代一流の工匠が携わります。ヒノキは乾燥させるだけで長持ちする材料で、鉋(かんな)でひと皮剥くと新品のようにキレイになります。社殿は釘を打たないで建てるため、木の内部に水が入ることがなく朽ちない様に工夫されています。

市岡 20年に一度建て替えるのはもったいないと思ってしまうのですが、「式年遷宮」でお役目を終えた扉や柱はその後どうなるんですか?

深田さん 正殿の棟持柱(むなもちばしら)はその後、五十鈴川に架かる宇治橋の両端に建つ鳥居の柱として20年、さらにその後、伊勢街道の入口に建つ鳥居として20年間再々利用されるため、最低でも60年間は使用されます。ほかの古材についても、前回の式年遷宮では、震災の影響を受けた神社での修復をはじめ、必要とする全国の神社でムダなく用いられました。江戸時代にはすでにリユースされていたとの文献が残っています。

せんぐう館 昭和28年に造替された外宮御正殿の御扉

--「せんぐう館」には、「外宮正殿」で実際に使われていた扉も展示されています。昭和28年に造替された扉は、樹齢400年以上、徳川家康の時代に芽生えたヒノキの一枚板を使用したものです。現在は一枚板を入手できないのではぎ合わせで作られていて、現存する最後のヒノキの一枚板の扉です。

黒川 「式年遷宮」で使用するヒノキを両宮の宮域に運搬する行事を「お木曳(おきひき)」と呼ぶんですよね。

深田さん そうです。お2人が参加した「初穂曳(はつほびき)」のように、奉曳車(ほうえいしゃ)に積み、伊勢の街から伊勢神宮へと運び入れます。先例に倣えば、御用材を神域に奉曳(ほうえい)する「お木曳(おきひき)行事」は令和8年と9年の2年に亘って行われます。また御正殿(ごしょうでん)の御敷地(みしきち)に敷き詰める白い石を奉曳する「お白石持(おしらいしもち)行事」も令和15年に行われます。

市岡 御用材のヒノキはどこから運ばれてくるのですか?

深田さん そもそもヒノキは日本にしか生息しない固有種です。現在は長野県・木曽から運んでいます。戦後、木曽の山が国有林となり、現在は国から購入しています。鎌倉時代頃までは神宮周辺の山々から伐り出していたこともあり、安定した供給を確保するために、今から約100年前の大正12年から、100年後、200年後のために、内宮周辺の山でヒノキの植林を始めています。約5,500ヘクタールあり、東京の山手線の内側がすっぽり収まるくらいの広さです。

黒川 すごい広さ…!

なぜこの地に伊勢神宮が建立された? 伊勢グルメとの関係も。

20年に1度の「式年遷宮」を受け継ぐための、壮大な準備とお祭りなどの様々な計画を聞いた2人。さらに伊勢神宮について知りたくなった2人は、昨年もお話しを伺った神宮司庁広報室次長である、神宮参事・音羽悟さんを訪ねました。

黒川 そもそも、どうして伊勢神宮は伊勢に建てられたのでしょうか?

音羽さん 神話の世界では、第11代垂仁天皇の第四皇女・倭姫命(やまとひめのみこと)が伊勢神宮の神様、天照大御神(あまてらすおおみかみ)のご鎮座の地を求め、およそ40年ほどの歳月をかけて各地を巡行し、伊勢の国に入ったとされています。

市岡 そんな神話があるんですね。実際にはどうだったのでしょうか?

音羽さん 諸説ありますが、伊勢は全てが整う場所だったからではないでしょうか。巨大な建物を建てるために必要なたくさんの木材が揃う山、運ぶための川、蓄えておく港。さらに、建築に関わる大勢の人を養うための実り豊かな大地と水、生きるために必要な塩など、狭い中に全て整っている場所は日本全国を見てもあまり多くありません。それが当時の国の中心、奈良の隣にあったことが、伊勢の原点と言われています。

黒川 伊勢には、山も川も海もあるから、必要なものが揃っていたんですね。

音羽さん そうですね。伊勢志摩地方の海は「贄の海(にえのうみ)」とも言われ、あわびをはじめとする魚介類の宝庫です。天照大御神が「伊勢の国は、理想郷からの波が打ち寄せる豊かな地であるから、ここにいたい」と仰ったと『日本書紀』巻6に記述があり、この地に伊勢神宮が創建された理由ともされています。そのため、天照大御神には、毎日のお食事で魚介類もお供えしています。

ふくだめ(トコブシ)

伊勢の海鮮と伊勢神宮の関係を聞いた2人は、旅の締めくくりに、伊勢の海鮮居酒屋へ。伊勢グルメを堪能しました。

黒川 海が近い伊勢神宮では、様々な魚介類を神事のお供え物にしたと言われているみたい。

しび(マグロ)

市岡 伊勢志摩地方は山と海が近くて、十分なミネラルが海に流れていくから、豊富な栄養を含んだ海産物が獲れるんだって。現地では「しび」と呼ばれる本マグロも絶品!

さめのたれ

黒川 伊勢のお土産として有名な「さめのたれ」を食べてみたかったの。元々は伊勢神宮のお供えものの、鮫の干物がルーツと言われているのですって。伊勢志摩地方でしか食べられていなかった鮫の干物をみりん味や塩味に調理したものは、お酒のおつまみにも人気なんだって!

【総研神社部】の活動によって「伊勢神宮」とのつながりを再確認!

市岡 外宮正殿は、飛鳥時代に建てられた様式を今もそのまま受け継いでいると聞いてびっくり。一切妥協せず、細部にまでこだわったデザインで素敵だった。「せんぐう館」を見学したことで、より神社を身近に感じることができたし、その神社の歴史を学ぶことの楽しさも知ることができた!

黒川 今回の総研神社部の活動によって、伊勢神宮のありがたさや、伊勢という土地の資源の豊かさ、伊勢神宮と暮らしを共にしてきた伊勢の方々の人柄や心意気に感動しました。これを機に、伊勢神宮の神様・天照大御神を宿したお神札(ふだ)「神宮大麻(じんぐうたいま)」を自宅におまつりしたいな。

全3回にわたって、anan総研神社部令和6年の活動をお届けしました。実際に「初穂曳(はつほびき)」に参加し、「式年遷宮」について学んだメンバーは「伊勢神宮」のありがたさやつながりを感じた様子。みなさんも、神社を参拝した際には、ありがたいご利益のあるお神札「神宮大麻」を受けてみてはいかがでしょうか。

※「式年遷宮記念 せんぐう館」の館内は撮影禁止です。特別な許可を得て撮影しています。

mini column 03:「神宮大麻」は、自宅でどのようにおまつりするの?

「神宮大麻(じんぐうたいま)」とは、全国の神さまの中心であり日本人の総氏神として仰がれる、伊勢神宮の神様・天照大御神(あまてらすおおみかみ)の力を宿し、「自宅でもまつることができるように」と奉製されたお神札のこと。

毎年、新しい「神宮大麻」を受けると共に、地域をお守りくださる氏神様や、崇敬する神社のお神札を一緒に神棚におまつりして、ご家庭の一年の無事と幸せを祈るのが、日本の習わしとなっています。

神棚には大きく分けて2種類あり、毎年買い換える必要はありません。「三社造り」は、中央に「神宮大麻」、向かって右に地元の氏神様のお神札、向かって左に崇敬している神社のお神札をお納めします。「一社造り」は、「神宮大麻」を一番手前に、その後ろに氏神様、崇敬する神社があればその後ろにお神札を重ねてお納めします。

神棚は、南向きあるいは東向きで、目線より高く、清浄な場所におまつりし、お米や塩、水などをお供えするのが習わしですが、こだわり過ぎず、自分のできる形でおまつりしましょう。何よりも尊ぶ心を持って日々丁重にお参りすることが大切です。