写真・北尾渉 文・三谷真美 PR・神社本庁

「神宮大麻」をもっと知るために「伊勢神宮」へ!

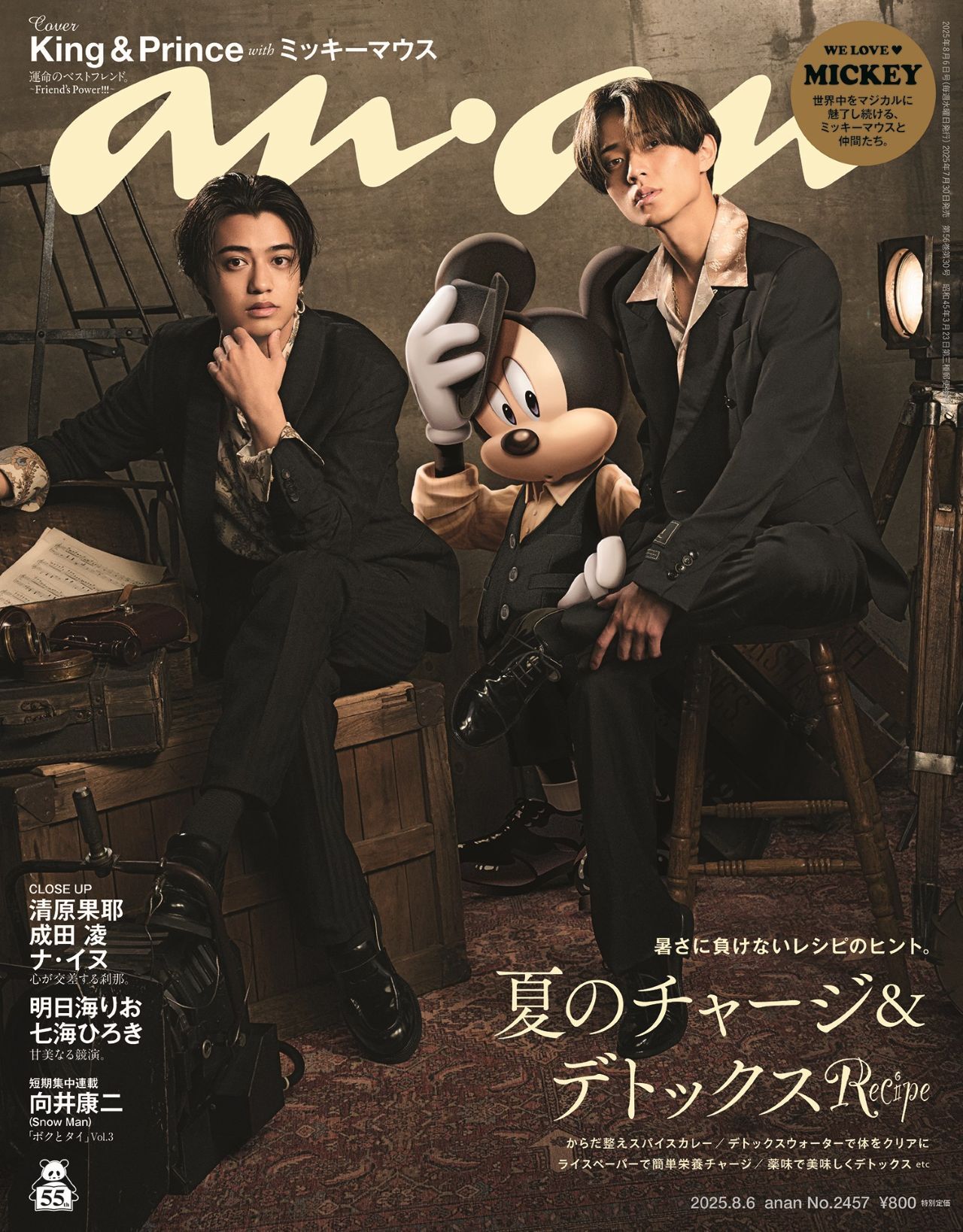

anan総研神社部の、左から、関口百合子さん(anan総研No.31)、齊藤彩さん(anan総研No.76)

東京大神宮を訪れ、「神宮大麻(じんぐうたいま)」は、伊勢神宮の神様をまつるためのお神札(ふだ)である、ということを知った総研神社部の2人。そこで、三重県に鎮座する伊勢神宮へ行き、伊勢神宮の歴史や「神宮大麻」がどのようにして全国の神社へ届けられるのかを学びます。

今回お話を伺ったのは、伊勢神宮の広報を担当する、神宮主事・音羽悟さん。伊勢神宮を案内してもらいながら、総研神社部の2人の疑問に答えてくれました。

日本人の総氏神をおまつりするお宮、三重県にある伊勢神宮の歴史を紐解く。

関口 全国の神様の中心であり、日本人の総氏神として仰がれる天照大御神(あまてらすおおみかみ)をおまつりしているのが伊勢神宮だと学びました。具体的にはどのような神社なのでしょうか?

音羽さん 「お伊勢さま」や「伊勢神宮」と称され、正式名称は「神宮」です。天照大御神をおまつりする皇大神宮(こうたいじんぐう)・内宮(ないくう)と、天照大御神のお食事をつかさどる、豊受大御神(とようけのおおみかみ)をおまつりする豊受大神宮(とようけだいじんぐう)・外宮(げくう)と、その別宮(べつぐう)、摂社(せっしゃ)・末社(まっしゃ)および所管社(しょかんしゃ)、計125社の総称です。

関口 そもそも、どうして伊勢参りという文化ができたのですか?

音羽さん 江戸時代には、約60年に一度、お伊勢参りが大流行するという現象がありました。御師(おんし)という、特定の寺社に所属して、その寺社へ参詣者を案内し、参拝・宿泊などの世話をする人たちが、青海苔やひじきなどをお土産に「これが磯の香り」と言って全国を回ったことで、海のない県の人たちからの憧れとなったのかもしれません。また、どの時代にも戦略家の人がいて、お神札を見せながら「神様のお告げで、お伊勢参りしなくてはいけない」と言って、伊勢神宮へお参りすることを広めたとも。

齊藤 その時代に伊勢参りをするのは、ひと苦労ですよね。

音羽さん そうですね。村ごとに“伊勢講(いせこう)”という団体をつくり、みんなで積み立てたお金で代表者が参拝に行く習慣があったのですが、伊勢講から漏れてしまった人の中には、抜け参り(のちにおかげ参りと呼ばれる)をする人も。当時はお金のかかる伊勢参りでしたが、江戸の末期には、柄杓(ひしゃく)を持っている人は伊勢参りの目印となり、無一文でも道中で篤志家に施しをしてもらえる、施行(せぎょう)という風習がありました。お伊勢参りする人にお粥を食べさせたり、わらじが切れていたら新しいものを提供したりと、慈善事業をすることで、神様のおかげをいただくという思想だったんです。

江戸時代の天明年間(1781~89)に、地元(現在の伊勢市楠部町)の人々が献納した「籾種石(もみだねいし)」

齊藤 境内を歩いているだけで、なんだかとてもパワーをもらえた気がします。

音羽さん 伊勢志摩国立公園の中に位置する伊勢神宮は、自然の中にお宮があることを大切にしているんです。人間は土をいじったり自然の中にいると、大脳が刺激されて安らぎを感じるもの。だからまた行きたいと思うのでしょう。実際に来て、見て、境内の長い参道を歩いて玉砂利を踏みしめながら、神様の気に触れることを体感してもらいたいですね。

伊勢の歴史を聞き、江戸時代の人々がいかに伊勢神宮に憧れていたのかがわかりました。そんな特別な存在である伊勢神宮の神様を宿した「神宮大麻」についても聞いてみましょう。

伊勢神宮から頒布される「神宮大麻」とは?

伊勢の神様を自宅でもまつることができるように、と奉製された「神宮大麻」は、どのようにして全国へ届けられているのでしょうか。

関口 「神宮大麻」はどのようにして全国へ届けられるのですか?

音羽さん まず、年初めの1月上旬に「大麻暦奉製始祭(たいまれきほうせいはじめさい)」という祭典が行われ、「神宮大麻」と神宮暦の奉製をするにあたり、大御神のご加護のもとに滞りなく行われるようにお祈りします。清浄に奉製されたお神札やお守りは、「大麻修祓式」において祓い清められ、9月17日に斎行される「大麻暦頒布始祭(たいまれきはんぷはじめさい)」で、神宮大宮司から神社本庁統理へ、さらに統理から各都道府県の代表者に授与された後、全国に頒布されます。その際の運送を担う会社でも安全を祈願してお祓いをするんですよ。

五十鈴川(いすずがわ)で、手を洗い口をすすぎ、心身を清めて参拝していた「御手洗場(みたらし)」

齊藤 伊勢神宮でも「神宮大麻」を受けることができるんですか?

音羽さん 伊勢神宮でも全国でも「天照皇大神宮」と書いてある、「授与大麻」を受けることができます。

関口 他の神社で受けられる「神宮大麻」と何が違うのでしょうか?

音羽さん 大きく分けて、大麻は「授与大麻」と「頒布大麻」があり、この頒布大麻が神宮大麻と呼ばれています。「授与大麻」は神宮の御社頭で授与されている大麻のことで、神宮に参拝された方々個人の祈りや願いが込められたお神札です。一方、「頒布大麻」(「神宮大麻」)は、明治天皇の思召しにより、国の平安と全国のご家庭の無事、国民ひとりひとりの幸福を祈るという、いわば「公の祈り」が込められており、国の隅々にまで天照大御神の御神徳が行き渡るように祈念されたお神札です。

関口 せっかく「神宮大麻」について学んだので、家でまつりたいのですが、いろいろな種類の神棚がありますよね。どのようにして選んだらいいのでしょうか?

音羽さん 以前は、お神札を3体並べるタイプの神棚が主流でしたが、現在は住宅事情も変わっているので、お神札を重ねてまつる小さいサイズの神棚もあります。神棚と聞くと、敷居が高いと感じてしまう人が多いのですが、まつっていることが大切であって、毎日手を合わせなければいけない、というわけではないんです。思い出した時に拝むだけでも、決して粗末にすることにはならないので安心してください。

「神宮大麻」を通じて、自宅で伊勢神宮の神様をまつることができる!

聖界と俗界との境となる、桧造りの純日本風の大橋「宇治橋(うじばし)」

お話をうかがったふたりに感想を聞いてみました。

関口 祖父母の代には家に神棚があったけど現在は置いてないので、また改めて神棚を欲しいと思いました。伊勢神宮から約9か月かけて全国へ届けられる「神宮大麻」を自宅にまつって、きちんと拝みたいな。

齊藤 自宅にあるのに今までは意識してなかったけど、改めて、親が「神宮大麻」をまつってくれてるおかげで、幸せに過ごしているんだなと感じました。そして伊勢神宮に来たことで、慌しい毎日から逃れ、心身ともに浄化された気がします。

3回にわたって活動してきたanan総研神社部。「神宮大麻」に触れたことで、神様をまつるということをとても身近に感じた様子。コンパクトなサイズの神棚もあるので、まずはお神札を自宅にまつってみてはいかがでしょうか。

取材協力:伊勢神宮