企業のSDGsの意識を強めるきっかけになった。

中国の新疆ウイグル自治区では、中国政府がウイグル族の人々を弾圧したり、100万人以上を収容所で強制労働させているなど、非人道的な行為が長年、世界的に問題になっていました。ウイグル族はイスラム教を信仰しており、中国共産党は実質的に宗教の自由を認めていません。特定の宗教は弾圧し、言葉や文化も漢民族への同化政策をとっています。そのことに反発し、一部のイスラム原理主義への回帰思想の人たちがテロを起こすようになり、中国共産党はそれらの過激派をテロ組織と認定し、取り締まりを強化するという悪循環も生まれているのです。

今年、新疆ウイグル問題がさらに注目を浴びたのは、3月にオーストラリアの政府系シンクタンクが、世界の82社のサプライチェーン(部品や原材料の調達から製造、販売、消費までの一連の流れ)に、ウイグル族の強制労働が含まれていると発表したからです。そのなかにはアパレル、自動車、電化製品、携帯端末、ITなどの世界の有名多国籍企業や日本の企業も数多く含まれていました。これまでは人権や環境に配慮していると宣言していた企業でも、ウイグルの人たちから搾取するような強制労働に加担していることが明らかになり、各社対応に追われました。いまやESG投資が広まっており、人権や環境に感度が高い企業が投資の対象になり、それらに問題を抱えているとただちに企業価値を損ねます。しかし、サプライチェーンは多岐にわたっているため、メーカー側にしてみれば、まさか自分たちの会社が! と寝耳に水の出来事でもあったのです。

トランプ政権は6月にウイグル人権法案を施行。ウイグル族弾圧に関与していることがわかった中国当局の担当者に、制裁を科せるようにする法律です。9月にはウイグル自治区で生産されている綿製品の輸入の禁止を宣言し、対中政策を強化しました。

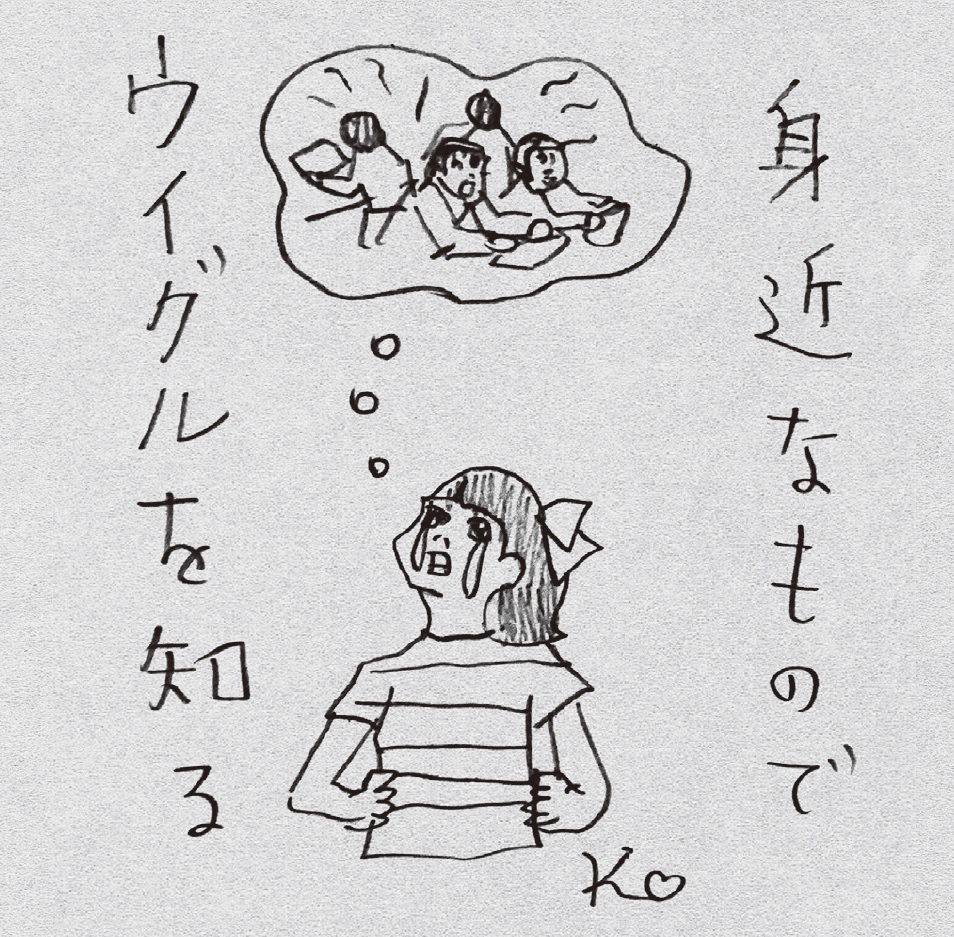

もしかしたら、私たちが普段着ている服や使っているスマホが、ウイグルの人々の強制労働につながっているかもしれません。そういう想像力を欠かさないようにしたいですね。こういう動きをきっかけに、SDGsの取り組みが世界的に進むことを願います。

堀潤 ジャーナリスト。元NHKアナウンサー。市民ニュースサイト「8bitNews」代表。「GARDEN」CEO。監督2作目となる映画『わたしは分断を許さない』が公開中。

※『anan』2020年11月25日号より。写真・中島慶子 イラスト・五月女ケイ子 文・黒瀬朋子

(by anan編集部)