滅亡しかかった都市と人間が夢見る、一筋の未来を、無二の筆致で描く。

「僕は描きたいものがずっと頭の中に堆積していて、そのつど引っ張り出してくる感じ。実は『アスリープ』に取りかかる前に、ネームなどもほぼできていた別の幻想譚がありました。けれど途中で感覚的に『このタイミングではないな』と気づき、一から考え直して生まれたのがチタルや彼女が出会うルオでした。コロナ禍に対する僕なりのリアクションを出さなくては、と思ったのです」

ただ、東京を記録したいという気持ちは、幻想譚を考えていたときから強かったそう。

「実際、東京をあちこち歩き回って資料にする写真を撮っていたくらいなので。そのイメージが本作にかなり紛れ込んでいますね」

物語はシンプルだ。チタルが語る言葉も多くない。にもかかわらず、コマの一つ一つが多弁に、起こりうるかもしれない未来を語ってくる。

「託されたものを受け取って次へつないでいく、ということができたら、ひとの生き方の一つとしてすばらしいものではないかと」

ラストに用意されたそんな小さな希望を、読者もきっと受け取るはず。

ちなみに、森泉さんがマンガを描くときにもっとも意識しているのは、絵が生み出すリズムだという。

「文章のコマ、絵だけで文字を抜くコマ、セリフが出てくるコマ…そういう僕なりのリズムですよね。『手を叩く、叩く、休む』とお遊戯するみたいに、フキダシの位置まで気にして、納得できるリズムを作っていく。僕の中では、フキダシが右の位置にあるか左にあるかで、印象は違います。だから、フキダシを3mmずらして『ここだ!』とか(笑)。それくらい繊細な話なんですね」

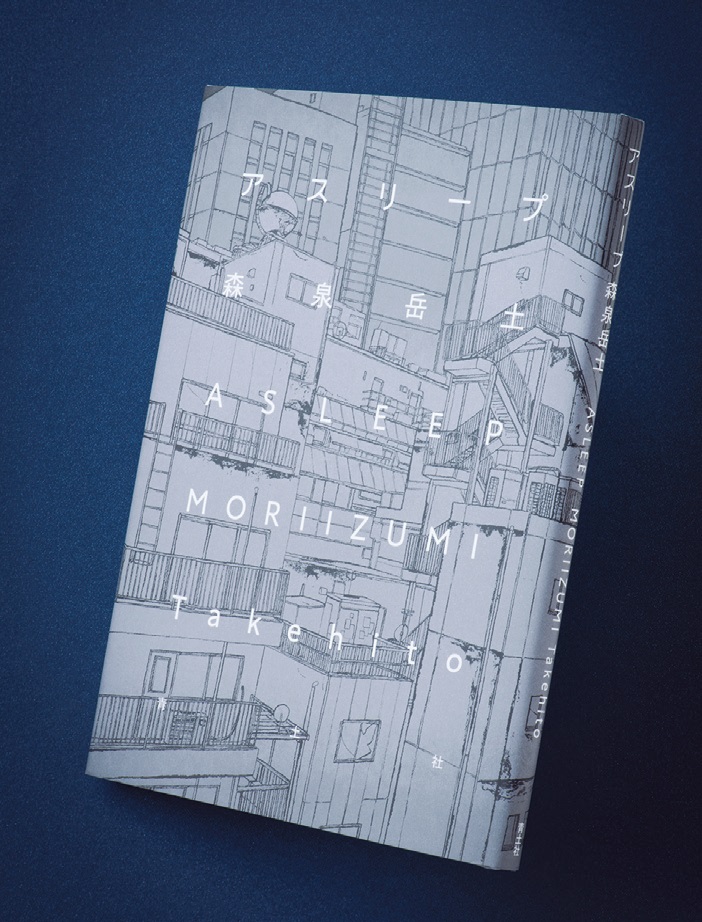

紫に銀を混ぜた特殊な色みを使った2色刷り。そこに墨の濃淡や、物語が進むにつれフキダシの色が抜けていくというアイデアが加わっている。一コマ一コマが、いつまでも眺めていたくなるアートだ。

「いま、鉛筆だけで描く新しい手法に取りかかっているんです」

森泉さんはどこまで進化してしまうのだろう。ずっと追いかけたい。

『アスリープ』 フランス文学者・中条省平氏の解説も作品世界を深く味わうガイドに。現在はドストエフスキーなど文学作品のコミカライズを執筆中。青土社 1980円 ©MORIIZUMI Takehito 2021

もりいずみ・たけひと マンガ家。1975年、東京都生まれ。著書に『セリー』(KADOKAWA)、『爪のようなもの・最後のフェリー その他の短篇』(小学館)。

※『anan』2021年8月25日号より。写真・中島慶子 インタビュー、文・三浦天紗子

(by anan編集部)