もともとはどちらかというときれいなものではなかったはずの“沼”が、今や夢中なものや人を表す言葉に! さらに、落ちるもの、ハマるものだった沼は、今や〈沼る〉など、動詞としても使われるように。その変化の背景にはどんなことがあるのか、また今の日本語で、沼はどんな使われ方をしているのか。

ぬま【沼】〈名〉

1、くぼ地に自然に水がたまってできた、どろの深い所。

2、趣味などに、引きずり込まれるほどのめり込んでいる状態のたとえ。

『三省堂 現代新国語辞典 第七版』(三省堂)より

身近ななにかを見出し、愛でる。そんな行動の背中を押す言葉。

辞書をいろいろ調べると、そもそも沼とは、地表のくぼんだ部分に水が溜まった状態で、湖より小さく、水深は浅く、透明度は低い…といった地形のこと。正直あまりきれいではなさそうな印象の言葉ですが…。

「国立国会図書館が2002年からインターネット資料を収集している『WARP』というアーカイブを調べると、2010年に“レンズ沼にハマるとお金がいくらあっても足りない”という書き込みがあります。その後2013年にも“レンズ沼”という言葉の書き込みが。写真愛好家でレンズにこだわっている人たちが使ったんだと思うのですが、これがおそらく、最近よく使われる〈沼〉の最初の例に近いのでは」

と言うのは、言語学者の石黒圭先生。そこから〈沼〉は、“引きずり込まれるほどなにかにのめり込んでいる状態のたとえ”の意味で使われることが徐々に増加。この変化には、コロナ禍の影響があったのではと先生は推察。

「コロナ禍の外出できない状況で、趣味やアイドルなどにハマる人が増えた、という状況があり、その“推しを持つ世界観”が、“沼にハマる”という言葉と呼応したのでは。“ハマる”は本来、〈穴や池など、くぼんだ場所にうっかり落ちる〉という意味ですが、それが〈偶然のきっかけで夢中になる〉という意味を獲得し、そこから“沼にハマる”が生まれました。そして、現在では、“推し”との相性の良さから、ズブズブ感と底なし感のある〈沼〉が独り歩きを始めた状況に見えますね」

名詞だった〈沼〉に“る”が付くことで〈沼る〉という動詞になり、そして“らせる”が付くことで〈沼らせる〉という使役形に変化するなど、新しい意味を次々と獲得。もともとどちらかというとネガティブな意味を持っていた言葉が、好きなものを表現するポジティブワードに転化する。言葉にこういった変化が起こることは、よくあるのだとか。

「例えばオタクという言葉も、かつてはネガな言葉でしたが、今はもはや物知りな人のような意味になり、恥ずかしくないワードになりました。〈沼〉も同様で、“ズブズブにハマる”というと多少聞こえが悪かったところが、時代的に“なにかに夢中になるのはいいことだ”という意味を獲得したことで、言葉がランクアップした。沼が浄化されたと言っても過言ではないでしょう」

〈沼〉はその中に身を投じるもの。高嶺の花のような、手が届かない距離にあるみんなの憧れ的存在とは、距離感が異なります。

「最近の〈沼〉の使われ方を見ていると、“道端に咲いていた花が、よく見たらきれいだった”的な、ひっそりそこにあったものを自分が見出した、という意味を内包している気がします。〈沼〉という言葉は、身近なものの評価に一役買っている気もしますね」

使い方の方向性・その1

趣味や好きな人にどっぷり夢中になる…。

事例:沼にハマる、沼る、沼っている、沼落ち、沼に浸かる、沼を受け入れる

“沼にズブズブとハマる”という言葉の延長に近い使い方。趣味やアイドル、恋愛などの中に落ち、夢中になってしまった…という状況を表す。沼にハマった自分を認める「受け入れる」という用法が愉快。

使い方の方向性・その2

沼るか、沼らないか。その瀬戸際を表現。

事例:沼りそう、沼り始める、沼の縁

落ちたらヤバい世界が待っている。落ちてはいけない。でもその魅力に抗えない…。沼落ち一歩手前の状況を語る言葉たち。しかしその自覚が芽生えた段階で、すでに沼落ちしているのと同義ともいえる。

使い方の方向性・その3

沼になっている対象の魅力の深さがわかる。

事例:沼深い、沼すぎる、沼み、沼化する

沼は深ければ深いほど、一度入ったらなかなか抜けられないもの。つまり深いほど魅力的、である。一方で、“沼すぎる”など特に深度に言及していないものの、沼のズブズブ度を表す言葉が生まれているのがおもしろい。

使い方の方向性・その4

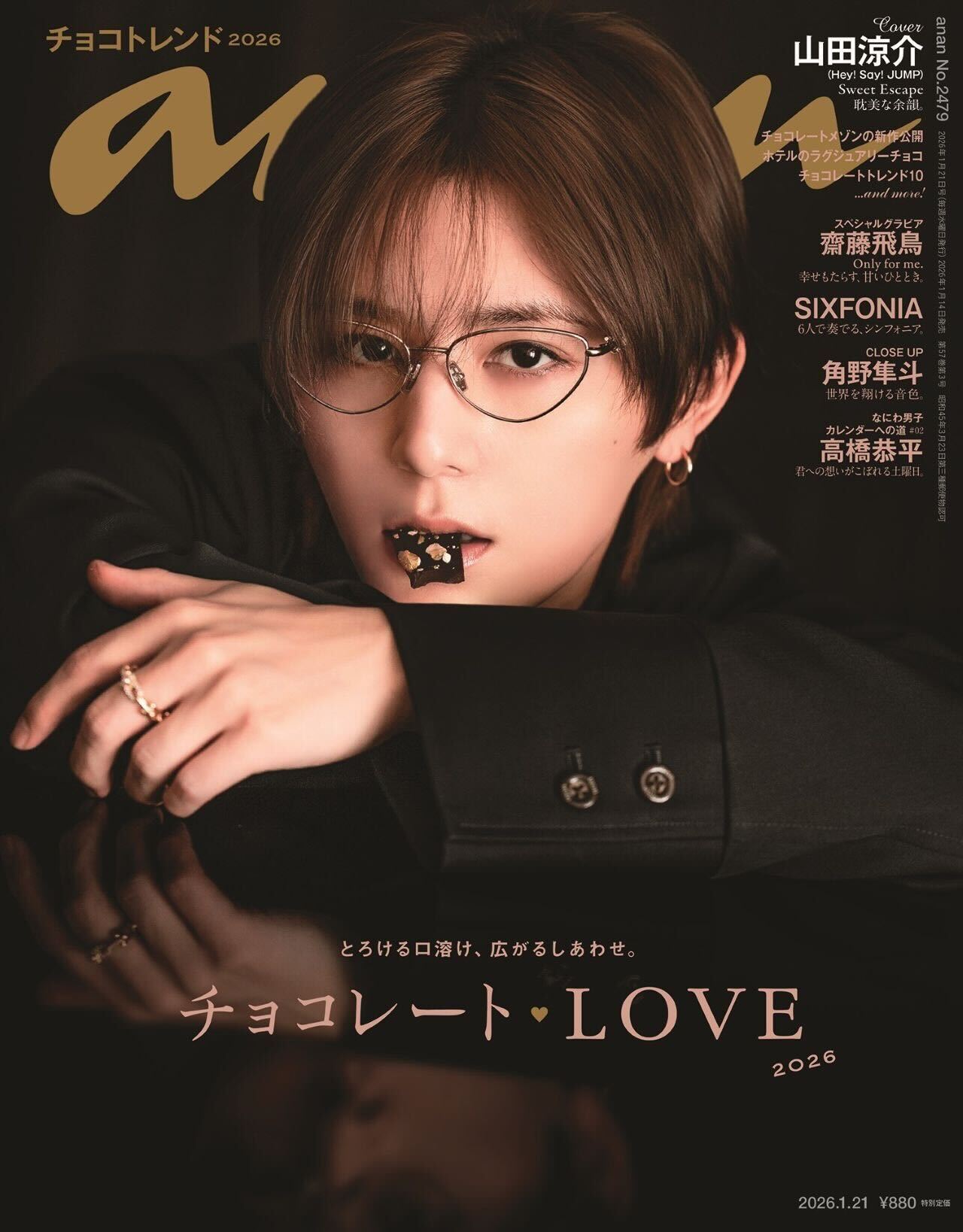

沼+男=魅力的な男。最も危険な方程式。

事例:沼系男子、沼らせ男子、沼男

ここ数年で誕生した新しい方程式。気がついたらその魅力に夢中になっていた…というニュアンスが含まれる模様。“沼らせ”は、こちらを沼にハメるほど魅力的、の意味。近寄ったら危険、抜けられない未来しかない…。

Profile

石黒 圭先生

言語学者。国立国語研究所教授、総合研究大学院大学教授、一橋大学大学院言語社会研究科連携教授。『言語学者も知らない謎な日本語 研究者の父、大学生の娘に若者言葉を学ぶ』(教育評論社)など著書多数。

anan 2435号(2025年2月19日発売)より