反対意見を言い出せない、人数が増えたのに仕事が進まない、いつの間にか結論が極端に偏ってしまう…。思わず“あるある!”と頷いてしまうチームにおける6つの失敗例から、その原因と対処法を解き明かします。

Index

そもそもチームはうまくいかないもの!?

チームを組んで挑んだものの問題が起きたり、失敗してしまったという経験は多くの人にあるはず。ではなぜ、そうした失敗は起きてしまうのか。ビジネスからプライベートまで、広く“みんなで一つの目的に向かう”集団をチームと定義して、心理学者の縄田健悟さんにその原因を聞いた。

「チームで動く利点は、一人ではできない仕事ができること。みんなで力を合わせて協力することで、より大きな成果を生み出せます。チームで発生する“集団心理”には、農業を行いながら共同生活をしてきた時代から培われてきた普遍的なものと、文明化された現代的なものとの2つの面があります。そこには利点もある一方で、一人に比べてチームでは問題が起きやすく、今も昔も集団はうまくいかない方がデフォルトです。これこそが“集団心理”の負の面だといえます」

例えば綱引きを用いたある実験では、綱を引く人数が増えるほどチーム全体の力は強くなるが、個人の力は減るという結果になったという。

「単純に個人の力×人数の合計の力が発揮されるのではなく、チームになると1人あたりの力が低くなり、しかも人数が増えるほどその傾向は強まります。これは集団で発生しやすいサボりで、“社会的手抜き”と呼ばれます」

こうしたカラダを動かす種類の課題に限らず、頭を使うタイプの課題でも、チームにはさまざまな問題が発生する。

「集団の過大評価や圧力などから愚かな決断をしてしまう“集団浅慮”や、集団の空気に縛られてしまう“規範への同調”など、それぞれに原因と理由があります。チームがパフォーマンスを上げて課題を成功させるには、失敗の原因と対処法を知ることが大事です」

そこで、“あるある”と多くの人が共感しそうな6つの失敗例から、そのメカニズムを探り、どう対処すべきかを縄田さんがアドバイス。今後のチーム活動の参考にしてみよう!

【失敗例1】反対意見を言い出しづらい

チームで進めている新規サービス開発。一致団結はいいけど、それが強すぎて時に口を挟めなくなる。赤字見込みの試算もあり、「少し心配なんですが…」と懸念を言いかけたけど、みんな嫌そうな顔をするし、一部からは「この方針で進めているんだから、波風を立てるな」と言われ反対できず…。

【原因】「異論を許さない」ことによる“集団浅慮”が大敵

プロジェクトに参加しているメンバーの個々の意見を取り込めないことで、悪い結果を招くことに。その原因の一つは、和を乱さないように牽制してくる、守りにくる人=マインドガードが現れること。一般的にまとまりの良さというのはプラスに働くはずが、マインドガードによって、チーム全体で「異論を許さない」という、悪い意味での“まとまり”が愚かな決断を生み出すことに。これを“集団浅慮”という。

【対処】あえて“悪魔の代弁者”を入れ、異論を受け入れてみよう

そもそも規範や風土の改革には時間がかかるもの。即座の解決ではなく、中・長期的な問題であることを念頭に、まずはそれぞれが意見を言うことから始めよう。自分がリーダー側なら、どんな意見も吸い上げる体制に。異論を歓迎する空気を作ることが大事。また、積極的に異論を言う“悪魔の代弁者”役を入れることも有効。それが役割であれば周りも受け入れやすく、異論がなくとも問題点を探して訴えてくれる。

【失敗例2】優秀なメンバーを集めたのに、アイデアが出てこない!

各部署の優秀な人材を集めてドリームチームを作り、新商品のスタートアップ会議を実施。まずは、アイデア出しで自由に意見を出してもらうことに。しかし会議を繰り返しても良い案がまったく出てこず、なんとプロジェクトは頓挫! 優秀なメンバーを集めたのに、どうして?

【原因】優秀チームでも“集団ブレスト”しだいで失敗の危機に

メンバーが意見を自由に言い合うブレインストーミング。とにかくそれをやればうまくいくはずという“集団ブレストの幻想”に要注意。話し合いの仕方が悪ければ、いくら優秀なメンバーを集めてもうまくいかないのは当たり前。原因は、他の人の話を聞いている間に自分の意見を考えられない、自分のアイデアが否定されるかもという不安から口をつぐむ、他の誰かが考えてくれるでしょ、とお任せモードになるなど。

【対処】メンバー全員が自由に意見を出せる場作りを

ブレインストーミングはメンバー全員がアイデアを自由に出し合うことが目的なので、批判・批評などせず、より多くのアイデアを出すことを第一に。その上で、集団での話し合いはうまくいかないのがデフォルトなので、進め方をきちんと組み立てよう。対処法の一つは、いきなり集団で始めるのではなく、まずは一人で考える時間を作ること。また集団の人数を増やしすぎず、全員が発言できる規模にすることも大切。

【失敗例3】周りの気持ちをみんなが勘違い

予定している友人たちとの旅行。運悪く、その日程に大雨の予報が。「個人的には延期したいけど、みんなは行きたいだろうから反対するのは申し訳ないな」と全員が思い込んでしまい、結果的に誰も望まない中、豪雨に打たれながら旅行が決行になってしまった…。

【原因】思い込みと同調が生む“多元的無知”

自分以外の周りの人の気持ちを、勝手に誤解してしまった失敗。本当は自分と同じように旅行を延期したいかもしれないのに、他の人はきっと行きたいはずだと思い込んでしまっている。そして、よかれと思ってそこに同調してしまうという2段構えの構図がある。その結果、本心では行きたい人は一人もいないのに、集団で旅行することになってしまう。みんなでみんなを勘違いする“多元的無知”と呼ばれる現象。

【対処】その思い込みは自分だけではない可能性に気づくこと

まずは、人は他人の本音を誤解してしまうことが結構あることや、“多元的無知”という現象を知ること。そして、自分一人だけが意見が違うと思い込まずに、周囲の本音を確認してみることが大事。例えばグループLINEなどでやり取りをしている場合、口火を切る勇気がなければ個別に意見を聞いてみると、本音が引き出しやすい。自分が勘違いしている可能性に気づければ、適切な行動をとることができる。

【失敗例4】嫌だったルールが、いつの間にか当たり前に

引っ越し先のマンションの管理組合には、月1で定例会議が。でも集まっても雑談するばかり。「意味ないからやめればいいのに」と最初は思っていたけど、月日とともに自分が古株になる中で、いつの間にか定例会議は当たり前のものに。今は不参加者につい小言を言っちゃうくらい。

【原因】いつの間にか規範に馴染んでしまう

チーム内のルールが最初は馴染めなくても、時間が経つにつれて当たり前に受け入れられるようになる“規範の内面化”現象。それ自体は悪いことではなく、組織のルールに馴染むプロセスは、チームの一員としてある程度は必要なこと。ただし、ハラスメントや不祥事などの問題が発生しやすい集団に対しても、最初に覚えた違和感がいつの間にか麻痺して悪いルールを内面化してしまうこともあるので、要注意。

【対処】この常識は非常識? 常に客観的な目を持って

組織に馴染んでいくのは悪いことではないとはいえ、チームの規範はあくまでその集団固有のものであり、“この規範は世間でも常識なのか”と冷静に判断することが大事。自分たちの価値観が、社会全体でも問題なく許容される範囲であるかどうか、時々振り返ってみよう。私たちは自分が所属する組織の規範を、すぐに当たり前だと思いがち。客観的に見つめ直す習慣をつけると、間違いに気がつけるはず。

【失敗例5】人が増えたのに、かえって効率が下がってしまう

5名で進めていた社内の新規プロジェクト。人手不足に伴い,新しく5名のメンバーが加入することに。人が増えてスムーズに進むかと思いきや、誰が何をやっているかが分かりにくくなり,やる気も効率も低下。かえって進みが悪くなった気もするんだけど…。

【原因】誰かがやるだろうと責任の拡散が起こってしまう

みんなで仕事を進める場合、1人あたりのパフォーマンスが下がるのは当たり前のこと。それはメンバー全員を足した力より、低い力しか発揮できない“社会的手抜き”が発生するから。原因は2つ。誰かがやるだろうと他人任せになり、本腰を入れなくなること。もう一つは、人数が増えたぶんメンバー間の調整が難しくなることにある。人が多いほどそれぞれの役割が見えにくくなり、責任の拡散が起こってしまう。

【対処】個々の仕事を見える化して、かつ集団を大事に

チームにおける役割が明確でないと「誰かがやるでしょ」とサボる人が現れるため、“集団ではサボりが生じやすい”ことを念頭に置き、誰が何をやっているのかを見える化することが重要。ただし監視して、罰をちらつかせるだけではNG。あくまでも集団を大事にする気持ちを持ってもらうことが大前提で、いかに全員にその仕事を自分ごととして引き受け、集団にコミットさせるかが鍵となる。

【失敗例6】話し合いをする中で意見が一方に偏ってしまう

これまで話し合ってきた新企画のミーティング。2つのアイデアがあり,最初はみんな、どちらとも決めきれない様子だけど、全体としてはややA案に傾いてるかな。すると話し合いを進めるうちに、いつの間にか「A案しかない」と全員で大盛り上がり。あれ、けどこれでいいんだっけ?

【原因】極論に偏ってしまう“集団極性化”が起こる

チームで話し合いを進めていると、もともと優勢だった方向へ、つまり“より賛成へ”、もしくは“より反対へ”と極端な結論になりがち。この現象を“集団極性化”という。その原因は、例えば5対2で意見が分かれた場合、多数派が「やっぱり自分たちは正しい」と意見を強化し合って確信を強めるため。また、少数派が意見を言いにくく黙ってしまうことで、反対意見が表面化しないことも原因となる。

【対処】「みんな」の流れに呑まれず異論や希少意見を吸い上げる

問題点の可視化をするためにも、まずは反対派や少数派の観点に立ち、反対意見や異論の存在を全員で認識すること。A案に問題点はないか、B案の利点は何かなどの意見を吸い上げて検討することが必要。匿名での回答収集をもとに全体討議を行うことも一つの手。また、話し合いでは、すでに共有されている情報ばかりを扱ってしまいがち。誰か一人しか持っていない希少価値のある情報の掘り起こしも重要になる。

お話を伺った方

Profile

縄田健悟

なわた・けんご 福岡大学人文学部准教授。社会心理学、産業・組織心理学、集団力学を専門とする心理学者。著書に『だけどチームがワークしない ――“集団心理”から読み解く 残念な職場から一流のチームまで』(日経BP)。

anan 2470号(2025年11月5日発売)より

Tags

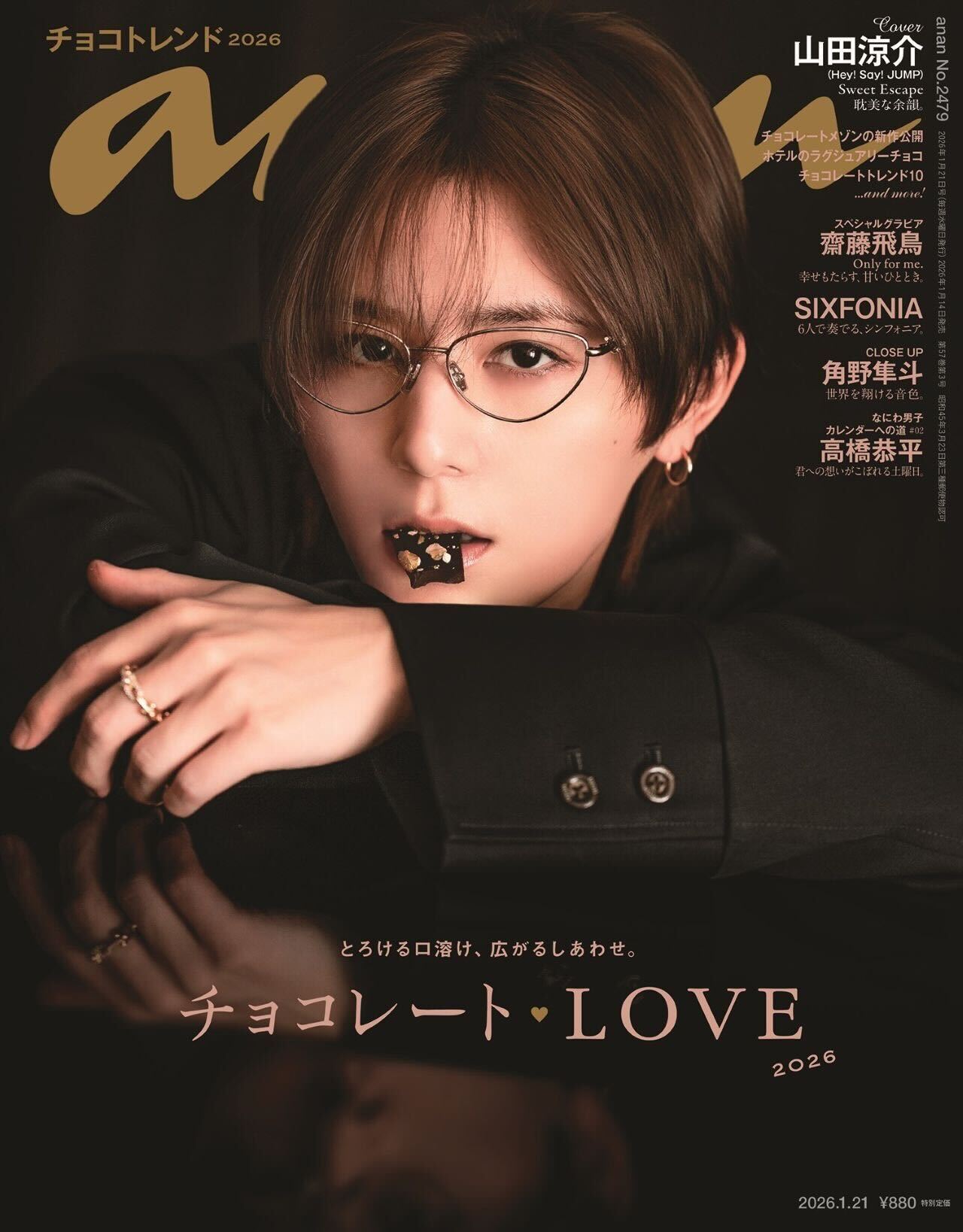

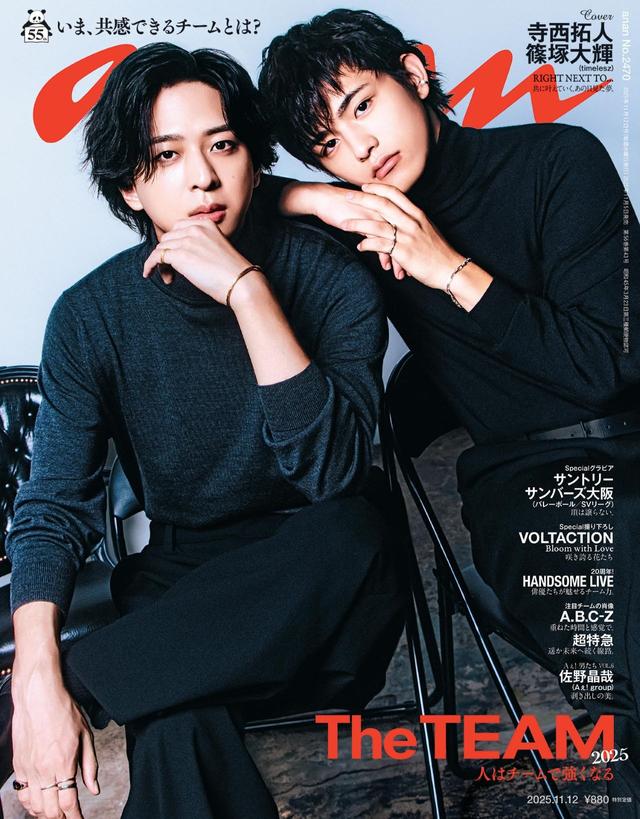

MAGAZINE マガジン

No.2470掲載

The TEAM 2025

2025年11月05日発売

ひとつの目標を目指して集まり、個々の才能や長所が混じり合うことでより高いパワーを発揮することができるチーム。そんなチームの現代における理想的な形や形成するための条件など多角的に考察する特集です。エンターテインメント界における注目チームにもフォーカス。4人の光る個性と大人の魅力に磨きがかかるA.B.C-Zは、メンバー4人によるグラビア&座談会が必見必読。まもなく結成15年を迎える超特急からはリョウガさん、ユーキさん、シューヤさん、マサヒロさんが登場。そして今年20周年を迎えたHANDSOME LIVEからは小関裕太さん、渡邊圭祐さん、東島京さん、本島純政さんに思いを語っていただきました。