小説『デッドライン』から考える、“色気のある文章”とは?

昨年秋に発売され、芥川賞候補にもなった千葉雅也さんの初の小説、『デッドライン』。青春小説としての評価が高い一方で、文体の色っぽさもおおいに話題になっています。激しいセックス描写も出てこないこの小説に、なぜ色気が漂うのか。まずはそれを考えます。

修士論文の締め切りが迫る、大学院生の“僕”の日々。

舞台は2000年代初期の東京。主人公の“僕”は、大学院で哲学を学ぶゲイの青年。“僕”は、高校からの友人と深夜にドライブをし、大学院やその他の友人たちと自主映画を作り、授業で哲学を論じ合い、また行きずりの男性と体を重ねることも。そんな中、修士論文の提出期限が刻々と迫ってくる…というのが、物語のあらすじ。

映画のような唐突な場面転換、カギカッコを使わない会話表現と、それによる視点の不思議な移動…。散文が続いていくような不思議な構造の隙間に、ふっと何かが現れ、そしてまたふっと消える、危うい雰囲気。千葉さんが淡々と描く、時間や人の境界線が曖昧な世界には、“わからないけれども惹きつけられてしまう何か”が漂います。

その“何か”の正体を知りたく、取材のオファーをしたところ、「しゃべりすぎると、すべての色気は蒸発しちゃうので…」と苦笑いをしつつ、千葉さんは、ご自身の文章と色気の関係について、語ってくれました。

作家・千葉雅也さんに聞く、“文章と色気”の関係。

色っぽい文章とはなんですか。千葉雅也さんにその問いを投げたところ、一番最初に返ってきたのは、“説明しすぎないこと”という言葉でした。

「偶然性を強く利かせるということが、文章においても、振る舞いにおいても、色気やエロティシズムのポイントだと思います。色気とは、理由はわからないけれども惹きつけられてしまう、そういうものだと思うんですが、だからこそ理由がわかってしまうと、受け手側のテンションが落ちてしまうということもある。とはいえ、説明不足なところばかりでは、それはそれで受け手は反発するので、ある程度の説明は必要ですが、“説明しすぎている感がない”ことが、色気を生む重要なポイント。人は、説明不足な何かに触れると“これはなんだろう…”と不安になって、それに巻き込まれていくわけです。さらに人間には、ある種のマゾヒズムというか、不安な状態が気持ちがいいと感じる習性があります。例えば自らジェットコースターに乗りに行き、怖い思いをしたりしますよね。同じように、文章でも、読み手に理由を説明しすぎず不安な状態を与えるというのは、色気を感じさせるひとつのテクニックです」

説明不足が生み出す不安が、色気のもと。

小説『デッドライン』は、まず主人公に名前がなく、“○○くん”と呼ばれているところからして、ある意味とても“説明不足”。また場面転換も非常に独特で、多摩川の河川敷にいるかと思ったら、いつの間にか場面が変わって大学院の廊下でタバコを吸っていたり。主人公の視点で描かれていると思っていたら、急に大学の先生が語り始めたり…。加えて、それぞれのシーンや会話の間には、繋がりを説明する要素がほぼないことも、ひとつの特徴です。意図的にそのような状態を生み出しているのかと聞いてみると…。

「作品の種明かしをしてしまうと、受け手のテンションを下げかねないので、あまり言わないようにしているんですが…(笑)。とはいえ、自分にとって気持ちいい文章を書いていくと、自ずとそうなっていくというか。僕はもともと説明不足に文章を書く癖があるようで、よく“そこにもう一文入れて、もう少し説明を”と言われるんですが、それを入れてしまうと、どんどん飛躍するのが特徴の僕の文章ではなくなるし、何より野暮になる。なんでしょう、蕎麦に“つなぎ”の小麦粉を入れすぎると、うどんみたいになっちゃうじゃないですか。たまにありますよね、蕎麦粉が全然入ってないような、“ほとんどつなぎ? もはやうどんじゃない?”みたいな蕎麦(笑)。やっぱりね、文章も蕎麦も、つなぎは少ないほうが粋ですよ」

ちなみに千葉さん、哲学の論文を書くときも、つい説明不足になりがちになるそうで…。それに関しては、「論文のときはもっとつなぎを入れなくちゃいけないと思うんですけどね」と笑います。

「もちろん、“論文っぽい”タイプの文書も書きますけれども、僕ももう41歳、人生半分くらい過ぎたので、自分に心地よいものを認めよう、というか。そうなったときに、つなぎがいっぱい入っているようなものは、自分ではない。飛躍が多い、なんていうのかな、茶碗蒸しとかの“す”が入っている、そういうのが、僕なんですよね。最近はもう開き直って、残りの人生は“す”だらけでやるしかないと思ってます(笑)。もちろん書く文章も。それを人に置き換えて考えた場合、説明が多い人は、誤解されないように、間違えられないようにと、隙間を埋めよう、埋めよう…としているわけで、それはある意味防衛的だし、非常に閉じている。反対に、よく僕は“底が抜けている人”と表現するんですが、そういう抜けている人は、明るくてオープンで、惹かれます。でも一方で“抜けている”がゆえに、ふっと消えてしまう危うさもある。その、自分の前から去ってしまうかもしれない、その感覚こそが、エロティシズム。絶対に自分の前からいなくならない、そんなものを愛したところで、何も面白くないと思います」

説明しすぎない、という意味では、“難しい言葉を使わない”というのも、色っぽさを生み出すためには大事なポイントだそう。

「僕の個人的な感覚かもしれませんが、シンプルな言葉を使ったほうが、エロい気がしますね。変な熟語とか、妙な文学表現みたいなものは、ダサいし、嫌いです。同じ漢字に、常用漢字と難しい旧字があったとして、わざわざ難しい漢字を選ぶとか、もう絶対ありえない。シンプルな言葉のほうが間口が広いし、隙がある。哲学的なことを書きたいからといって、難しい言葉や表現を使う必要はない。やたらこねくり回した比喩を多用した文章って、“俺が、俺が”と、自己主張が激しすぎてダメだし、正直、あんまりモテない気がします(笑)」

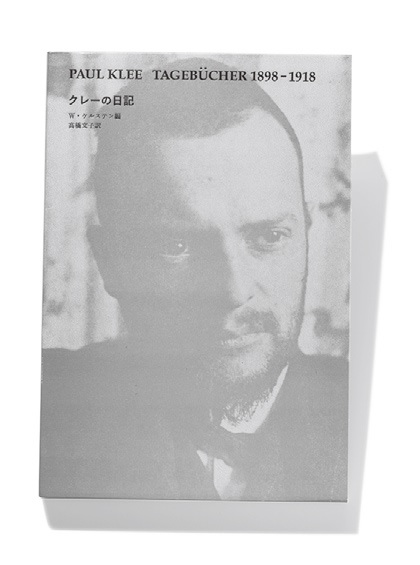

ちなみに『デッドライン』を書く際、スイス出身の、画家で美術理論家であるパウル・クレーの日記を参考にしたそうで、

「日記は、人に読ませることを意図して書いていないから、説明も少ないし脈絡もない、さらにそれぞれの文章の関連性もない。その文章を他人が読むときに生まれる、意味のわからなさが、とても色っぽいと思います」

ゲイの恋愛についての描写もあるこの小説。同性愛者同士の出会いの場である“ハッテン場”で相手を探し、その場限りの関係を持ったり、何度か体を重ねているのに相手のフルネームを知らなかったり…。淡々と描かれる主人公のセックスは、描写も彼の心情も、とてもドライな印象です。

「湿度があるよりも、乾いているほうが絶対にエロいと思うんですよ。湿度がある状況とは、本来は分かたれているはずの物質と物質が、水分という媒質によって融合してしまっている状態のことで、繋がりを必然化してしまったら、それはまったく色っぽくない」

同性愛の魅力とは、“落ち着きが得られないことによって生み出される儚さ”、と千葉さんは言います。

「少なくとも現状では、同性同士の関係には結婚というゴールもないし、異性間のように“子供ができたから関係を考えよう”ということも起こらない。契約もなければフレームもないので、その関係性を繋ぐのは、信頼しかないんです。ただ、信頼しかないなんていう状況は、逆にいつ裏切りがあるかもわからない。でもだからこそドラマ性があるし、魅力的なわけで。繋がるか繋がらないかわからないところで、今は一緒にいる。そこにこそ、色っぽさがあると思う。『デッドライン』にはたぶん、その、いつバラバラになるかわからない感じが、全体的に漲っていると思います。同性愛の相手も、大学院の友達も、家族も、全部そう。だからこそ、そのとき、そこに一緒にいることを言ことほ祝ごう、ということが大きなテーマになっています」

恐れを快楽に逆転させる。その回路を見つけてみて。

本を通じ、文章の色気をもっと楽しむために、何かコツのようなものがあるのかどうか。それについて聞いてみると、

「う~ん…、難しいですよね。根本的に、性に鈍感な人は、読み取れないんじゃないかな…(苦笑)。あの、レオ・ベルサーニというアメリカ人のゲイの理論家がいるんですが、彼の有名な言葉に、“セックスには重要な秘密がある。それは、誰もがセックスを嫌っているということだ”というものがあります。それはなぜかというと、基本的にセックスとはとても破壊的なもので、性的な状態というのは、自分の理性が崩壊し、保てなくなることなんですね。でも人間は、性の破壊性をマゾヒズム的に楽しめる逆説的な回路を持っているので、確かにセックスは怖いものだけれど、その怖さを逆転することができれば、快楽として楽しめる。それは芸術や文章にも同じことが言えて、説明が十分にあって、納得して安心できる、あるいは不安な思いをしないで済むところにいる限り、当然色っぽさを味わうことはできない、ということになる。読むことによって、自分の理性が危険にさらされる、そんな文章と出合うことができたら、新たな色気を知ることができるんじゃないでしょうか。恐れを快楽に転換できる回路を持つ、ということ。それを見つけるためには、自ら飛び込んで、試してみるしか方法はないと思いますよ」

千葉さんおすすめの、色気を感じられる2冊。

『クレーの日記』パウル・クレー 著ヴォルフガング・ケルステン 編高橋文子 訳 ¥7,200/みすず書房 画家・クレーが生前、自己省察のためにつけていた日記を、第一線の研究者が再編集したもの。「日常の断片があちこちにあるだけ、偶然性しかないところが気持ちいい。どこを開いて読んでもいい、その関連性のなさが色っぽい」

[gunosy]

→白石麻衣・齋藤飛鳥・西野七瀬も登場! “乃木坂46特集”の歴史もチェック!![/gunosy]

『時の瘡蓋』北大路 翼 著 ¥2,000/ふらんす堂 自らが営む歌舞伎町の店『砂の城』を拠点に、“屍派”という俳句一家を束ねる俳人・北大路翼の句集。「俳句はとても短いですし、その説明の少なさが好きです。北大路は友人なんですが、彼の言葉選びには色っぽさがあると思います」

千葉雅也『デッドライン』¥1,450/新潮社 発売は昨年の11月。第41回野間文芸新人賞受賞。第162回芥川賞候補作。ドイツ出身の写真家・ティルマンスの作品を使った、装丁も美しい一冊。

ちば・まさや 哲学者、批評家、作家。1978年生まれ、栃木県出身。立命館大学大学院先端総合学術研究科准教授。4月中旬に、書肆侃侃房より新創刊される文学ムック『ことばと vol.1』に、新作の短編が掲載される。

※『anan』2020年4月1日号より。写真・吉村規子

(by anan編集部)