ひとりでは決して成し得ないことも、みんなで共通の目標に向けて突き進むことで想像以上の力を発揮できることがある。それが“チームの力”の素晴らしさ。ただし時代の移り変わりとともに、理想のチーム像も大きく変わってきた。私たちが魅了される、今どきのチームとは?

Index

多様な視点が新しいアイデアを生み、チームはどんどん活性化していく

仕事仲間、家族、同じ趣味や志を持った者同士が集まるコミュニティなど、私たちの周りには様々なチームが存在する。一方で、多様な価値観やライフスタイルを認め合う風土が醸成され、個の時代と言われるようになって久しい。そんな時代背景が、チームの形成に大きな影響をもたらしていると、組織開発研究の第一人者である中村和彦さんは話す。

「高度経済成長期の日本の企業は、個々の利益や権利よりも集団全体の利益を優先にし、組織を活性化させながら戦ってきました。しかしバブルが崩壊し、さらに、パソコンが普及したことで、個人の成果を明確にする“個業化”の時代に突入。コロナ禍にリモートワークが導入されたことで、より拍車がかかった。その結果、メンタル不調を起こす人が増えたり、仲間との繋がりを感じにくく新しいアイデアが出にくいという悪循環が生まれ始めました。だから今こそ多様性を認め合うチーム形成が肝に。様々な価値観を持った人が意見を交わすことで、モチベーションが向上したり、高いパフォーマンスを発揮できたり、良い循環が生まれチームは活性化していきます」

今の時代に良いチームを作るためにまず必要なことは“共有と対話”。

「個々のノウハウや知識を活用していくためにシステム化し、さらに対話する場を定期的に設けることが必要不可欠。相互理解を促進できる関係性を築くことこそ、今の時代の理想的なチーム像といえるでしょう」

今どきのチームの3つの成り立ち

【チームの形】“私ごと”を“私たちごと”にできるのが良いチームの形

かつては上下関係に依存し、リーダーとなる人物が、他のメンバーに指示を与え物事を進めながらチームを維持していくことが最善の形とされてきた。しかし今は、いろんな方向の関係性が活性化され、お互いを補完し協力しながら前進している実感が持てるチーム作りが理想型に。

「上下関係で成り立っているチームは、個々に仕事が割り当てられ、それを日々こなしていくことに一人ひとりが注力してしまうため、どうしても“私ごと”になってしまう。それでも仕事は回ることは回りますが、何かトラブルや困りごとが起こっても相談することができず、抱え込んで負担が増えてしまうケースが多い。しかし上司と部下の1対1の関係にとどまらず、チーム内のメンバーと様々な繋がりも持ちながら協働し、学んでいける関係が築けていると、チームの目標や課題も“私たちごと”にできるようになり、チームとして機能しやすくなります」

中村さんは、様々な現場に赴き、理想的な形を構築しているチームが実践している2つのことに着目。

「まず良いチームは、コミュニケーションが一方通行ではなく、星型になっています。たとえば部下から上司へのフィードバックがあったり、チーム間で気軽に教え合うことができたり、メンバー同士が自由に対話でき、意見を言い合いながら高め合っていけるため円滑な関係性が築かれています。もうひとつが、リーダー以外のメンバーも主体性を持って行動できること。そうすれば自分の能力を活かせるだけでなく、リーダーは部下の得意分野に頼ることもできるため、チーム力が高まりやすい。それらができているチームは、全体の雰囲気が良く、化学反応も生まれやすくなります」

【チームの質】目標を明確に、足並みを揃えることで、チームの質は高まる

一人ひとりが高い能力を持ち合わせていても、チームメンバー全員の方向性がバラバラだと、チームワークの質は下がりやすくなる。

「そもそもチームを結成する理由は、大きな目標を達成するため。チームと同じように、複数の人の集まりをグループと呼ぶこともありますが、これには一度きりの集まりで、継続的な関わりがない場合があります。しかしチームの場合は、業績的な目標はもちろんですが、それ以上に自分たちのチームの在り方の目標を共通認識として持てているかが、何よりも大事になってきます。そこにズレが生じてしまうと、チームが機能しなくなる。だから協働していく中で常に目標のすり合わせを行ったり、チームワーク醸成のためにアドバイスやフィードバックすることも欠かせません」

しかし日々の業務に追われていると、目先の個人の目標を優先してしまい、チーム全体の目標を後回しにしがち。そうならないために、取り入れたいのが「GRPIモデル」。

「GRPIモデルは、チーム作りをする際の重要な見方として注目されているフレームワークです。チームで活動していく上で何から明確にして共有していくのがよいかを教えてくれます。このモデルでは4つの要素、目標(Goals)→役割(Roles)→手順(Procedures)→関わり(Interactions)を、この順で明確にして共有することがチーム作りのポイントだとしています。チームがうまくいっていない時、いきなり関係性を問うのではなく、まずはチームの目標が共有されているかに目を向けることが必要です」

この順に働きかけることで、メンバー全員の足並みを揃えやすく、チームワークの質を高めやすくなる!

【チームの温度】温度感・熱量が一致すると、チームは持続可能なものになる

チームは、人と同じように成長することもあれば、停滞することもある。しかし本当に良いチームは、メンバーの入れ替えがあったとしても、発達していくことができる。そんなふうに、チームの持続的な成長を実現させるために必要なこととは?

「たとえいろんなことを成し遂げてきたメンバーであっても、長く一緒にいれば関係性に変化がなくなり、モチベーションが下がります。そうすると新しいことに挑戦しなくなり、チームはマンネリ化してきます。そんな状況を打破し、チーム力を加速させていくためには、チームに様々な刺激をもたらすことが大切です」

常にチームを成長させていくために、時には“揺らぎ”が必要だそう。

「揺らぎとは、チームにメンバーが入って新たな視点が加わったり、これまで当たり前に行ってきた業務について皆で見直したりと、チームの今の状態を俯瞰できるきっかけとなるようなこと。揺らぎが起こると、チームの問題が顕在化され、そこから気づきや学びが生まれやすくなる。現状に満足せず、一人ひとりが内省し、チームを見つめ直すことも時には大切になってきます」

家族やプライベートで生まれるチームは、それぞれの温度感や熱量を一致させて“ゆるやかな協働”を目指すと持続可能なものとなる。

「たとえば子ども食堂が、いい例。運営するスタッフたちは、高い業績を上げることではなく、ひとりでも多くの子どもに美味しいごはんを食べさせたいという想いが一致しているから協働できていると思うんです。どんなチームも目標を持つことは大切ですが、同じ想いを共有しながら、役割分担をうまく行っていくと、温度差が生じにくく、長く良い関係を築いていきやすくなります」

お話を伺った方

Profile

中村和彦

なかむら・かずひこ 南山大学人文学部心理人間学科教授、同大学人間関係研究センター研究員。専門は組織開発、人間関係トレーニング、グループ・ダイナミックス。著書に『入門 組織開発』(光文社新書)など。

anan 2470号(2025年11月5日発売)より

Tags

MAGAZINE マガジン

No.2470掲載

The TEAM 2025

2025年11月05日発売

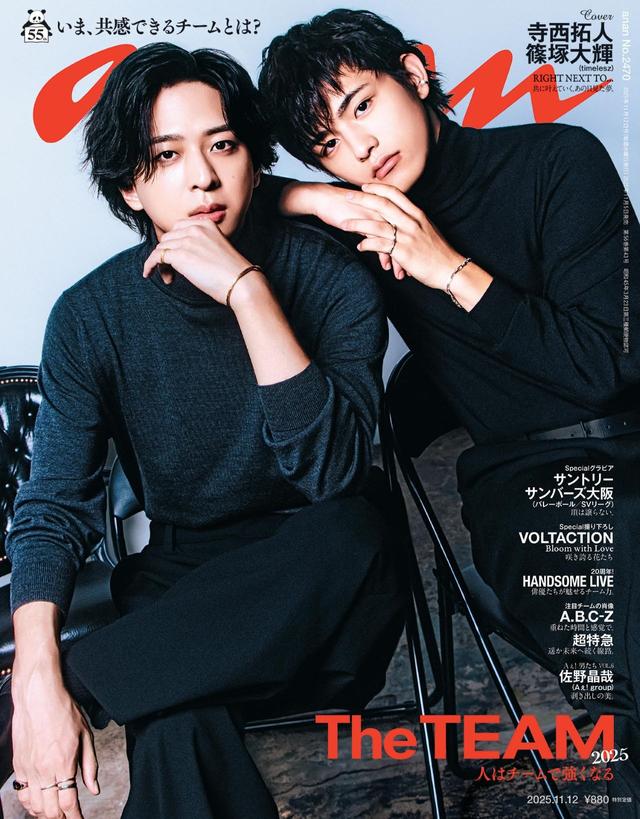

ひとつの目標を目指して集まり、個々の才能や長所が混じり合うことでより高いパワーを発揮することができるチーム。そんなチームの現代における理想的な形や形成するための条件など多角的に考察する特集です。エンターテインメント界における注目チームにもフォーカス。4人の光る個性と大人の魅力に磨きがかかるA.B.C-Zは、メンバー4人によるグラビア&座談会が必見必読。まもなく結成15年を迎える超特急からはリョウガさん、ユーキさん、シューヤさん、マサヒロさんが登場。そして今年20周年を迎えたHANDSOME LIVEからは小関裕太さん、渡邊圭祐さん、東島京さん、本島純政さんに思いを語っていただきました。