様々な防災グッズの中から何を選び、どう備えておくべきか。自分自身で必要なものを準備し、非常持ち出し用のバッグに入れておくのが大切です。そこで、日本赤十字社で赤十字防災セミナー指導者を務めるおふたりの「防災バッグ」をもとに、留意すべきポイントを伺いました。家族構成が異なるから自分には当てはまらないかもと思いがちですが、参考になるアイデアがたくさんあります。この機会にぜひ、自分オリジナルの防災バッグをつくりましょう!

Index

妊娠中だからこその視点で:松村さんの場合

個人やライフステージの変化によって「大事なもの」が異なるように、防災バッグの中身も変わるはず!?

町内会・自治会や学校などを対象に、災害や感染症への備えの大切さを伝える「

」では、実際に赤十字防災セミナー指導者の防災バッグを見せながら、を説明することもあるのだとか。日本赤十字社埼玉県支部の職員である松村千花さんは、お話をお伺いした2024年12月現在、妊娠6か月。妊娠前後で防災バッグの中身はどのように変化したのでしょうか。

日本赤十字社 埼玉県支部 事業部 青少年・ボランティア課 ボランティア係長 松村千花さん

「とくに食品の栄養素に目が行くようになりました。助産師さんから母体の体重管理について指摘を受け『赤ちゃんの体をつくるのはタンパク質。炭水化物を少なめにして、タンパク質を積極的に摂りましょう』と栄養指導されたことで、防災バッグの中身にプロテインバーを追加するなど気を配っています」

パンやおにぎり、カップラーメンといった炭水化物は支援物資などで確保しやすいのですが、それ以外の栄養素は自分で摂取することが重要。とくに災害時は、タンパク質不足に注意が必要とのことです。

「栄養素のほかにも、事前に食べてみることも大切です。いざ缶詰などの防災食を食べてみたら、自分の口には合わないこともありますからね」

ちいさな子どもと避難するには:藤嵜さんの場合

日本赤十字社東京都支部の職員である藤嵜香奈恵さん。夫と3歳の子どもとともに暮らしているため、やはり子どもの存在が防災バッグに大きく影響しているそうです。

「防災バッグには、支援物資などで調達できないと想定されるものを入れています。とくに調達しづらいのが、パーソナルな部分。私の場合は、子ども用品の優先順位が高いですね」

3歳といえばオムツが外れつつある年齢ですが、避難所のトイレは使いづらかったり、夜はお漏らしをしたりすることもあります。そこで「いまはオムツが必要」と考えて、防災バッグに入れるグッズを用意しているそうです。

日本赤十字社 東京都支部 事業部 青少年・ボランティア課 青少年・ボランティア係長 藤嵜香奈恵さん

また、食事の面でも小さな子どもは大人以上に注意が必要です。

「離乳食は終わっているのですが、避難所で提供される非常食は食べ慣れていないため、食べたくないと言われることも想定されます。防災バッグには、子どもが食べてくれそうなものを優先的に入れています」

藤嵜さん一家は、大人用のバッグを夫用と自分用とでそれぞれ2つ準備したうえで、それとは別に、子ども用の防災グッズを「バッグインバッグ」として大人用バッグに入れられるようにまとめています。こうすることで、子どもと一緒に避難する方が子ども用の防災グッズを持ち出せるようにしています。

防災バッグにスキンケアやサニタリー用品は必要?

女性ならではの防災アイテムを考える際、スキンケアやサニタリー用品を持っていくかどうかで意見が分かれるところではないでしょうか。

「化粧をしている状態で被災する可能性は大いにありえます。そのまま落とさずに避難所で過ごすのはストレスがかかるので、1回分のメイク落としが入っているお泊りセットは入れています」(藤嵜さん)

忘れてはいけないのが、サニタリー用品。松村さんは、能登半島地震の災害救護活動に行った際、被災者の女性から「約2週間お風呂に入れていない。おしりがかぶれてしまって痛い」と声をかけられたそう。そこから、自分の防災バッグに「おしり拭きシート」をいれるようになったとか。

「ストレスや環境の変化で突然生理が来てしまったり、逆に来なかったりすることもあります。自分が使わなくても困っている人がいたら分けてあげたいですし、下着不足への対策にもなるので、ナプキンは多めに持っておくようにしています」(松村さん)

大人も子どもも、心落ち着かせるものを

防災バッグに入れるものとして意識が及びづらいのが、セルフケア関連のアイテム。「衣食住にまつわる基本的なアイテムとは別に、自分の心を落ち着かせるものが何なのか、日頃から意識を向けておくことも大切です」と、松村さん。松村さんの場合は、ほっと一息つけるようにチョコレートやキャンディといった甘いものを“心の栄養”として用意しているそうです。

「家族の写真など自分の心の拠り所になるものを持っておくのもいいですね。はぐれた家族を探すときにも役立ちます。また、自分の心の拠り所という意味では、子どもがお気に入りのぬいぐるみを抱くと安心するのと同じように、大人だって、“推し”のグッズやスマホに好きなコンテンツを入れておくのも私はアリだと思います」(松村さん)

「うちの子は動物のアイテムがあると安心します」という藤嵜さんは、子どものために動物のシールとおもちゃを入れていました。

防災バッグの「衣替え」も忘れずに

準備しただけで安心しがちなのも、防災バッグの思わぬ落とし穴なのかもしれません。

(普段の食品を多めに買い置きしておき、 賞味期限の近いものから消費して消費した分を買い足すこと)をするのはもちろん、「季節ごと」の調整も必要です。夏場に被災した場合、冷却シートなどの熱中症対策が必須。逆に冬季は、カイロなどの防寒対策が必要になります。食品だけではなく、防災バッグも定期的な衣替えを心がけましょう。

子どもの服はサイズの変化に注意。藤嵜さんも「信じられないスピードできつくなってしまうので、季節ごとに入れ替えています」と教えてくれました。

また、大雨で濡れることを想定して入れている雨具として藤嵜さんが用意しているのはレインコート。ここにも子連れ避難の工夫が込められていました。

「子どもと別々のレインコートだと荷物も増えるし、着せる時間もかかってしまいます。その点、ちょっと大きめのレインコートがあれば、子どもごと抱えて着られるので便利かなと。大人ひとりが雨のなかを避難する場合は、防水性能のある服でいいと思います」(藤嵜さん)

「持ち出し」と「備蓄」はちがうからこそ

防災バッグは、なによりも自分で持ち運べる重さであることが重要です。一方、在宅避難や避難所から数日後に戻ってきた時のことを考えて、家の備蓄にも注意を配りましょう。

「備蓄しておきたいのは、水、食料、簡易トイレ。とくに簡易トイレは、事前に試しておくことも大切。いざ出してみたら、使いづらいという事態に陥る可能性もありますからね」(松村さん)

「都内で耐震性のある家に住んでいる方は、可能であれば在宅避難というのがセオリーです。とはいえ、マンションの安全性が確保されるまでの1〜2日だけ避難所に行くことも想定されるので、防災バッグを用意しています」(藤嵜さん)

防災バッグに「わかりやすい正解はない」

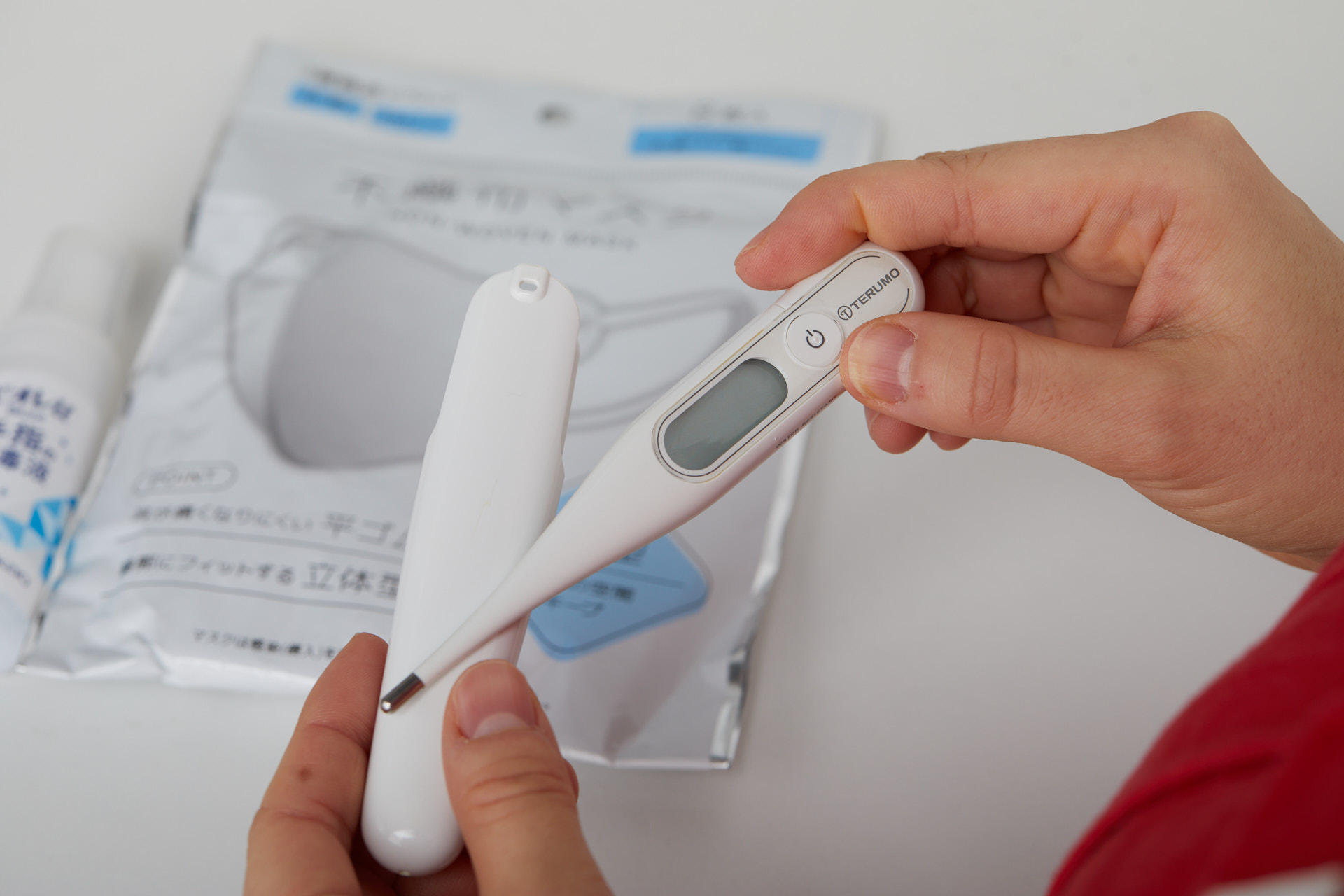

防災バッグは十人十色。これが正解というものはありませんが、

。とくに避難所では、ノロウイルス、インフルエンザ、コロナウイルスといった感染症が蔓延する可能性があります。普段の平熱を把握しておき、さらに避難所で体温を測れるようにしていれば、感染症の蔓延を防ぎ、万が一の際でもよりスムーズな治療を受けられます。

また、処方薬が切れてしまっても、薬の名前がわかっていれば対応も可能です。

「お薬手帳がなくても、薬の名前さえわかれば、日赤救護班などの医療チームが巡回した時に処方できる場合が多いです。お薬の名前をメモしたり、スマホで写真を撮っておいたりしてください」(松村さん)

より詳しく災害への備えについて学びたい方は、日本赤十字社の赤十字防災セミナーを受講してみるのもよいでしょう。なによりも大切なことは、災害への備えをネガティブに捉えないこと。

「災害や防災というと悲しいイメージばかりが浮かぶのですが、お出かけするくらいの感覚で防災バッグを作ってもいいんじゃないかなと思います。普段から必要としているものは、災害時にもあるといいものです。ぜひご家族でバッグの中身を広げて、たのしみながら防災バッグをつくってみてください」(藤嵜さん)

Information

日本赤十字社の防災・減災

地域の住民の方々が自らいのちを守り、被災に伴う心身の苦痛を軽減することを目的として開催されている「赤十字防災セミナー」。

日本赤十字社では、過去の教訓を未来につなげ、日本全体で「災害への備え」や「防災意識」を高めるために防災セミナーや動画等で啓発活動を行っています。『SAVE365Magazine』では、赤十字社の様々な活動を分かりやすく紹介。ぜひチェックを!