傷ついた子どもたちは、それでも“大切な家族”を求めた。

「前々から兄弟の話を書きたいという気持ちがありました。一度考えたのですが、編集さんからのリクエストもあって、狩野雷太を登場させてすべて作り直すことに。そのときに題材として使っていた無戸籍や虐待の問題は、形を変えて組み込みました」(鮎川さん)

さらに、ネグレクト、10代の出産、ひとり親など、現代社会の課題を詰め込んだ、慟哭の物語である。

第一部では、アサヒとユウヒの現在と過去が軸になる。ふたりはまったく別の境遇で育ち、10年ぶりに再会。ユウヒは養護施設の改修資金を、地元名士の娘・美織と結託した狂言誘拐の身代金で賄うことを計画。アサヒはある負い目によって、共犯になることを承諾する。

「日本では、誘拐は通報されるとまず捕まります。いかに警察を介入させないようにするかを考えるのは、難しかったですね」(萩野さん)

だが、誘拐事件は、兄弟にとっても予想外の事態に発展してしまう。そこから8年の月日が流れ、第二部は始まる。市民の通報で、幼い兄妹が発見される。ひとりは餓死、ひとりは極度の衰弱。現場に臨場したのが狩野だ。

「この規模の事件になると、誰かひとりの推理で解決させるわけにはいきません。組織捜査で描かなくてはいけないのですが、警察組織のしくみなどをちゃんと知らなくて、調べながらでした」(鮎川さん)

本書最大の美点は、安易な同情や共感を許さないフェアな視点だ。

「大切な人のために罪を犯す物語を以前にも書きました。しかし、美しい行為として消費してしまうだけでいいのか。本書でそれについて語り直したい気持ちもあったんです」(萩野さん)

二転三転していく事態はやがて思いがけない形でつながる。現実と地続きになった社会派ミステリーだ。

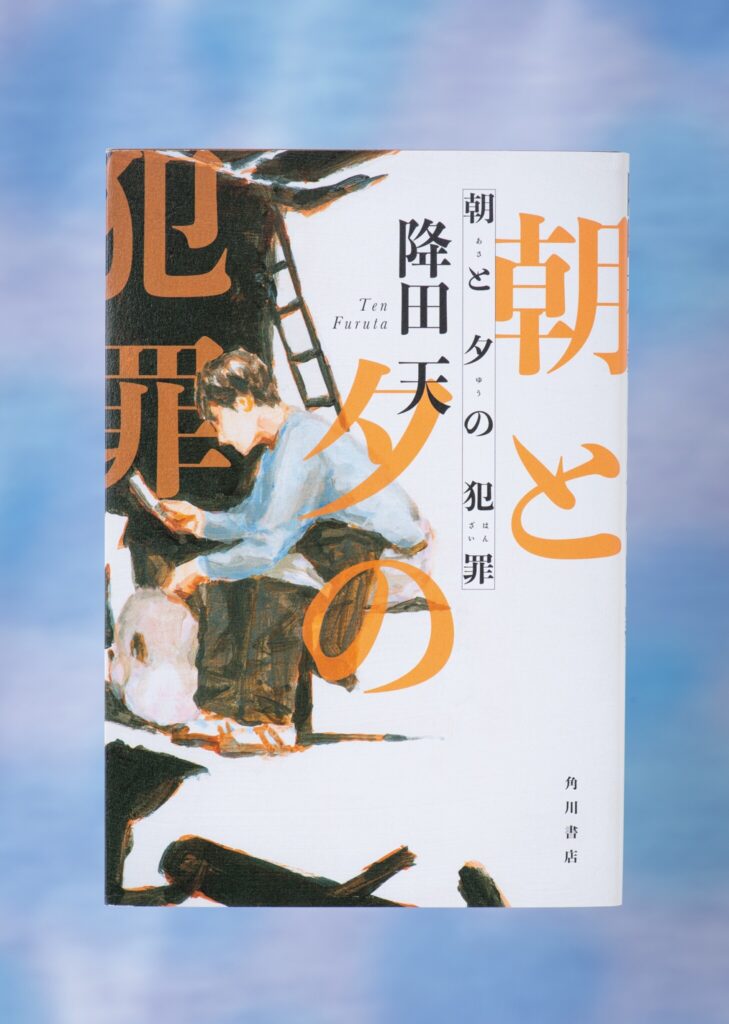

『朝と夕の犯罪』 定職にも就かない父親と放浪生活を送っていたアサヒとユウヒ。彼らの狂言誘拐があぶり出す、虐待の連鎖とサバイバル困難社会の悲劇。KADOKAWA 1870円

ふるた・てん 萩野瑛・写真右(はぎの・えい 1981年、茨城県生まれ)と鮎川颯・写真左(あゆかわ・そう 1982年、香川県生まれ)による作家ユニット。2018年、「偽りの春」で日本推理作家協会賞短編部門受賞。撮影/小嶋淑子

※『anan』2021年11月24日号より。写真・中島慶子(本) インタビュー、文・三浦天紗子

(by anan編集部)