平成に発覚した実在の事件をもとに、疑似家族を結んだ不可解な絆に迫る小説『家族』。著者・葉真中顕さんにお話を聞きました。

読んでいる間中、人間の底知れない不可解さがなだれ込んできて、押しつぶされそうになった。葉真中顕さんの『家族』は、2011年に表面化した日本犯罪史上屈指の凶悪犯罪「尼崎事件」を下敷きにしている。

「私のこれまでの作品、たとえば『絶叫』や『Blue』では、犯罪者が犯罪に至った事情を描きました。運命の中で必死に足掻いたけれど、やむなく犯罪者になってしまう人物です。一方、『家族』では、夜戸瑠璃子(やべ・るりこ)という女性が中心的人物ではありますが、事実上の主人公は朝倉宗太ですよね。気づけば、恐ろしい疑似家族の中に取り込まれていた。そんな人物を軸にすることで、人間にとっての逃れられない運命みたいなものを導き出せたら、と思いました」

葉真中さんは、最初に実在の事件の報道に触れたとき、「命の危険がある状況なのになぜ逃げなかったのか」が率直に不思議だったという。

「警察が被害者の訴えを民事不介入で門前払いしたりと、対応がまずかったのはあるのですが、逃げられないと思い、血のつながった家族同士までもが暴力を振るい合ったわけです。そこまでの支配/被支配が生まれる心理的なリアリティを書けるかに腐心しました。ただ、もっとささいな場面で、自分でもやりたくないけれど苦手な人に言われるがまま従ってしまったとか、空気を読んでノーと言わなかったみたいなのはいくらでもあると思うんです」

しかも、愛や家族というのは多くの人にとって温かい、善なる足場であってほしいが、それゆえに、こじれたときにはすさまじい。それがありありと本作で描き出されていく。

「実の家族からあまり顧みられていないと感じていたせいで、宗太は疑似家族に居場所を求めてしまったとも言えるのですが、本当に彼が疎外されていたかといえば違うかもしれない。ただ、仮に家族からはじかれても、いわゆるコミュニティや福祉が包摂できればいいのだけれど、日本はそこが弱いですよね。敷衍してみると、いまの陰謀論みたいなものに取り込まれていく人たちも何らかの疎外感を抱えているせいで、自分の肯定できる解決案や突破口みたいなものに惹きつけられてしまう構造があるのかなと。そういう意味ではここに出てくる瑠璃子的なものは、現代社会のいろいろなところにあるのではないかなと思っています」

Profile

葉真中 顕

はまなか・あき 1976年、東京都生まれ。2013年『ロスト・ケア』で日本ミステリー文学大賞新人賞を受賞し、デビュー。2022年に『灼熱』で渡辺淳一文学賞を受賞したほか受賞歴、著書多数。

Information

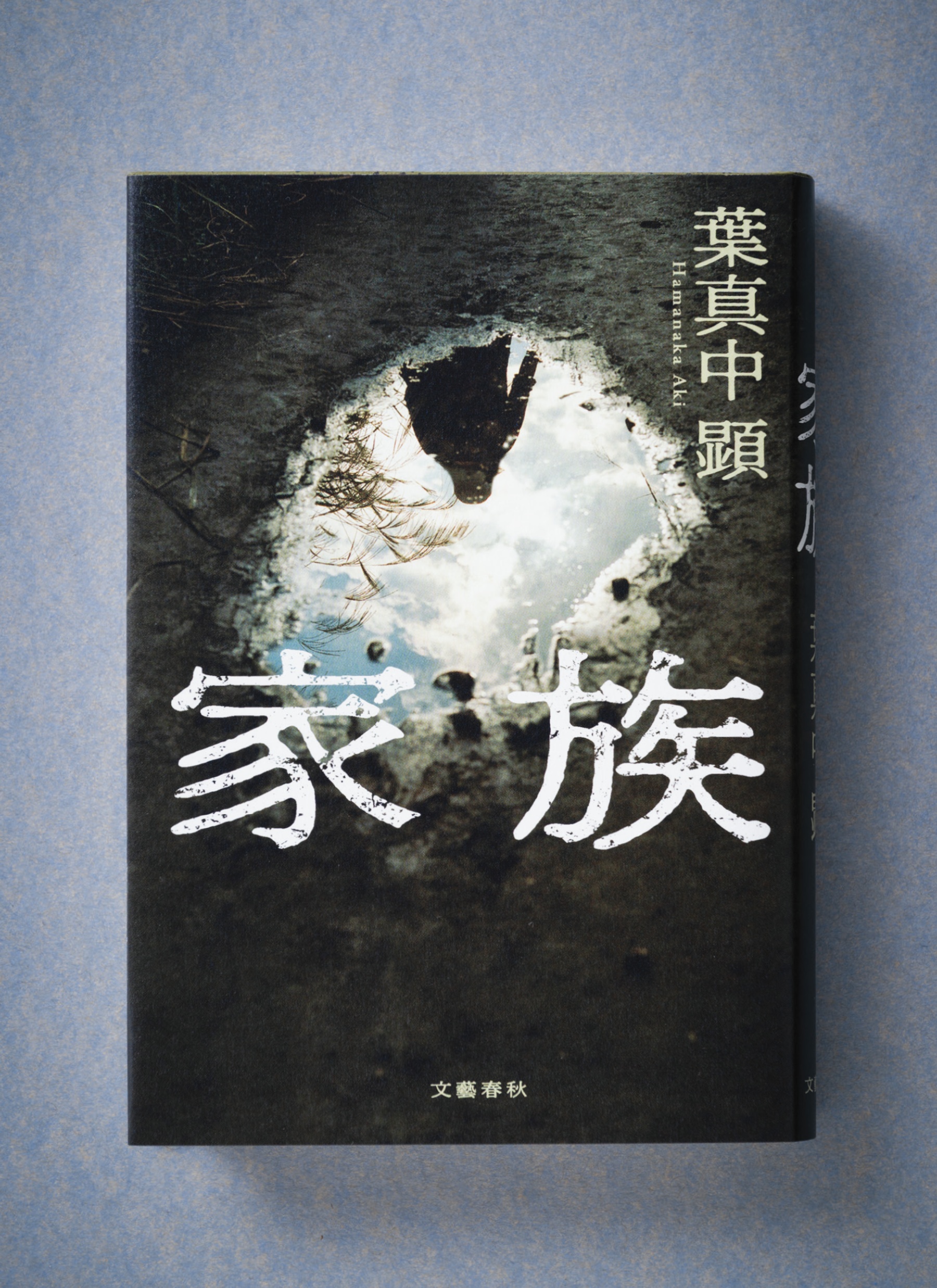

『家族』

アザだらけの全裸の女性が交番に駆け込み、母親を殺したと自白した。不審死と略奪の続く複雑な事件が発覚し、驚愕の関係が明かされる。文藝春秋 1980円

anan 2472号(2025年11月19日発売)より