本読みライターの対談で見えてくる、小説界の新潮流

吉田大助(以下、吉田):まず注目したい流れとしては、日本の女性作家の作品が英語圏で爆売れしていること。2018年に村田沙耶香さんの芥川賞受賞作『コンビニ人間』が英訳刊行されて、海外メディアで高い評価を受けたうえにベストセラーとなった。多和田葉子さんや柳美里さんら、欧米の文学賞を受賞している作家もここ数年で増えてきました。英米文化圏の作家とは違う想像力が、特に女性の主人公像のなかに宿っていると捉えられている。たくさんの日本文学の英訳を手がけてきた辛島ディヴィッドさんによれば、「quirky(奇妙な/奇抜な/風変わりな)」の一語がキーワードだとのことです。

三浦天紗子(以下、三浦):男性作家では、犯罪や社会悪を描いたノワール小説の名手・中村文則さんが海外でも高く評価されていますね。

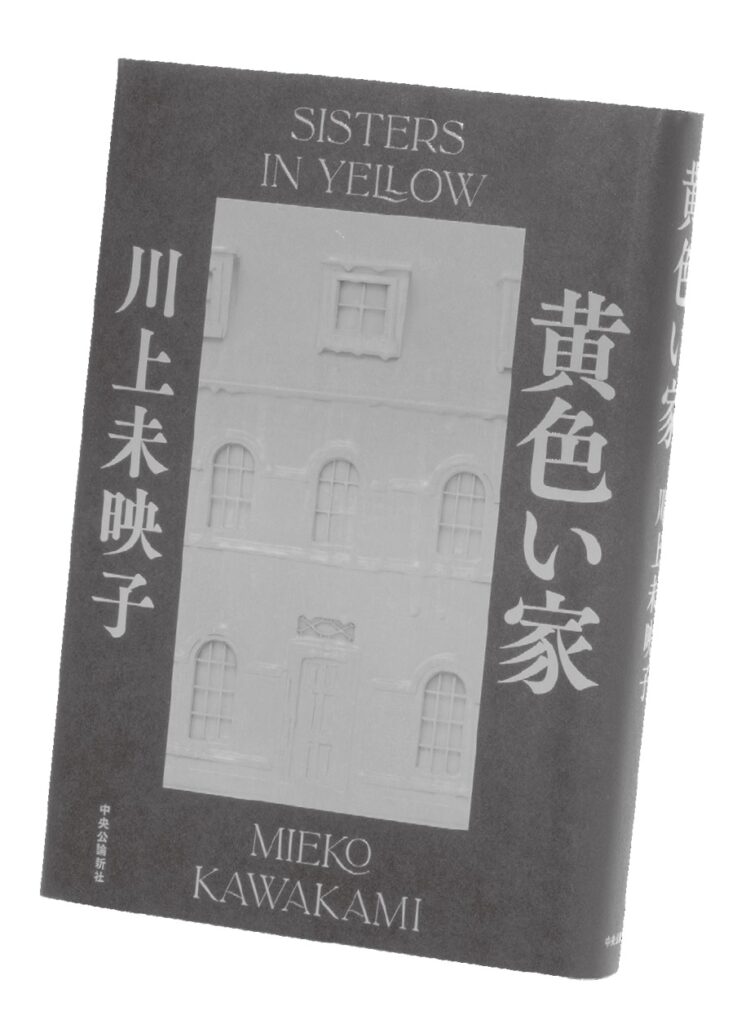

吉田:中村さんは、相当数の作品が英訳されているんじゃないかな。男性作家では、別格中の別格ですよね。そのつながりでいえば、海外人気も高い川上未映子さんの新作『黄色い家』は大注目。前世紀末の東京で少女たちが生き延びるために犯罪に手を染める物語ですが、女性性をテーマにした作品が多かった川上さんが今作でノワールも乗せてきた。もう最強じゃないですか!?

三浦:クライムノベル的なドキドキ感もすごくあって、川上さんのエンタメ力を感じましたね。

吉田:この作品はすでに各国から翻訳のオファーが殺到しているそうですし、海外の版権ビジネスがこれからの出版界のカギを握ると思います。英語圏の翻訳は入ってくるお金がケタ違い。今は海外サイドが目を付けた作品に日本の出版社側が反応している段階ですが、その経験は今後必ず花開くと思うんですよね。

三浦:たまたま『黄色い家』の後に津村記久子さんの『水車小屋のネネ』を読んだら、主人公たちの境遇が似ていて驚きました。いわゆる親ガチャに外れた少女たちのサバイブものですが、描き方はまったく違う。『黄色い家』が「陰」で、『水車小屋のネネ』が「陽」という感じ。どちらも読んでほしいと思います。

吉田:津村さんのこれ、僕もすごく読みたかったんですよ!

三浦:“親という資産を持たない”姉妹が周りの過剰すぎない善意に支えられて成長していく話で、ギフト的な才能を武器にする展開じゃないところがいい。しゃべる鳥のヨウム「ネネ」が彼女たちをほどよく手助けする小説の自由さを感じる要素もあって。温かく、とてもいい作品です。

吉田:そのバランス、すごくいいですね。というのも、最近は時代を映して貧困やジェンダー、家族観などをテーマにした小説がかなり多い。それらをストレートに書くだけだとお腹いっぱい気味かも。

三浦:「似た内容を最近も読んだな」と思うものが結構多いですよね。世相を反映した問題は読者にとっても身近なテーマだけど、小説ならそこに意外性や発見も欲しい。

吉田:そうなんです! その点で僕は石田夏穂さんの『我が友、スミス』と宇野碧さんの『レペゼン母』を推したい。前者はボディビルの世界からジェンダーバイアスを、後者はラップバトルを通してミソジニーと親子関係を描いた作品。設定や視点にひねりがあるから、そのなかに自分と直結するものを見つける方が実は、普遍的なテーマやメッセージ性が刺さる。この回路作りが重要なのかもと思います。

ここ5年ほどで日本の小説の海外人気が高まる。

善と悪も凌駕する、クライムサスペンス。

『黄色い家』川上未映子

貧困や親との確執から「黄色い家」に集った少女たちは、まっとうに稼ぐ術を持たず危ういシノギに手を出した。主人公・伊藤花の庇護者的存在の黄美子を交えたいびつな共同生活は、ある女性の死をきっかけに瓦解へ向かうが…。2090円(中央公論新社)

これまで海外で評価され、読まれてきたのは大江健三郎さんや村上春樹さんらレジェンド的な作家と一部の男性作家が主だった。しかし近年は村田沙耶香さんが火付け役となり、川上未映子さん、柳美里さん、松田青子さん、小川洋子さんら、女性作家の海外人気がうなぎ上り。

「日本特有の受動的な女性像や社会の閉塞感などが、ある種の新鮮さとして海外で受け入れられている。対談でも出ていた、設定や視点にひねりがあるなかに自分と直結するものを見つける方が普遍的なテーマやメッセージ性が刺さる…という流れにもつながります。僕らが海外文学を読む理由のひとつも、そこにありますよね」(吉田さん)

家族、フェミニズム…注目テーマの斬新な切り口。

支え合う人々の希望と再生の物語。

『水車小屋のネネ』津村記久子

身勝手な母とその恋人から離れ、姉妹で生きることに決めた18歳の理佐と10歳の律。生活の場としてたどり着いた山あいの町でしゃべる鳥「ネネ」と出会い…。背伸びしない善意がゆるやかに循環するなかで生きる姉妹の40年の軌跡を描く。1980円(毎日新聞出版)

女性性や評価主義に一石を投じる。

『我が友、スミス』石田夏穂

会社員・U野は、ジムで自己流の筋トレに励んでいたところ、ボディ・ビル大会への出場を勧められて本格的に取り組むことに。しかし、大会で結果を残すには筋肉だけでなく「女らしさ」を求められると知った彼女がとった行動とは…。1540円(集英社)

痛快なラップバトルで綴る家族の愛。

『レペゼン母』宇野 碧

和歌山で梅農家を営む明子は、借金まみれのダメ息子・雄大が悩みのタネ。ある日、彼がラップバトルの大会に出場すると知り、明子は「最後のチャンス」とばかりにマイクを握る。素直になれない親子はこれまでの思いをぶつけ合って――。1540円(講談社)

家族的なつながり、ジェンダー、貧困など、世相や社会課題を反映した小説が全盛の時代。それゆえ直球すぎる作品には、「やや食傷気味」。

「SNSでもみんなが主張し、お腹いっぱいのテーマだからこそ、フィクションでは斬新なアプローチや緻密なプロット、仕掛けが重要。まっすぐ語られるより、思わぬところから自分が知っている感情が浮き上がってくる方が腹落ちの仕方が違うんです」(吉田さん)

「LGBTQキャラを加えたり、貧困や毒親など家族問題を下敷きにしたり、必然を感じない安易な設定に食傷しているなか、上の3作品はエンタメとしても出色です」(三浦さん)

三浦天紗子さん ライター、ブックカウンセラー。女性誌や文芸誌、Webメディアで書評やインタビュー、メディカル記事を担当。著書に『そろそろ産まなきゃ』(CCCメディアハウス)など。

吉田大助さん ライター。雑誌を中心に、書評や作家インタビューなどを手がける。編者を務めたアンソロジー『僕たちの月曜日』(角川文庫)が発売中。ツイッターは@readabookreview

※『anan』2023年4月19日号より。写真・中島慶子 取材、文・熊坂麻美

(by anan編集部)