「矛盾」を受け入れたことで、武器が増えた気がします。

撮影のために控室を出てきた窪塚洋介さん、その手には小さな天むすが。もぐもぐしながら「今日はよろしくお願いします」とにっこり。カメラの前に出てもまったく気負わない窪塚さんの自由な存在感は、かなり稀有。ちょっと羨ましいと思うほど、軽やかです。

――外で撮影してるとき、通りすがりの女の子が「キャー!」って言ってましたよ?

窪塚:マジですか? なんか、この年になったからなのか、カッコイイとか言ってもらうとね、ホント照れるんですよ(笑)。そもそも女性誌に出るの久しぶりですし。

――じゃあ「かわいい」って言われるのはどうですか?

窪塚:いやいや、まぁ(笑)。それもテレますけど、あざーすって感じです(笑)。

――今月公開される映画『アリーキャット』を拝見しました。窪塚さんとDragon Ashの降谷建志さんのお二人がメインで、世の中からちょっとはみ出しちゃった男性2人のやりとりが、切ないんですがかわいらしくて、愛おしい映画でした。

窪塚:男のバディムービーなんですが、ピュアな二人ですよね。俺が演じたマルという男は、不器用で、生きることに貪欲じゃないというか。正直、窪塚洋介本人から見たら、もったいない生き方をしてるなって思うような男。時間の使い方とか、一日の過ごし方とか…。

――マルには隠された過去があり、後遺症に苦しみつつ世の中の片隅でひっそり生きている。彼の日々は自堕落ですが、窪塚さん自身は、そういう経験ありますか?

窪塚:う~ん、俺、16歳から俳優の仕事をしているんですけれど、なんていうか、“自堕落な日”はあっても、“自堕落な季節”はないですね。そういう意味では、マルにシンパシーを感じたりってことはないです。ただ、基本的に自分は強欲なんで(笑)、こういう人生ってどんな感じなんだろう? と想像して演るのは楽しいですよ。演じることで、彼の人生を追体験できるから。そして俺が死んだ後も、マルはフィルムの中で生き続けるわけで。芝居って、自分とは違う“もう一つの人生”を刻む、みたいな感覚がある。そういう意味では、マルとしての人生を、作品にちゃんと焼き付けることはできたかな、と思います。

――スコセッシ監督の大作『沈黙‐サイレンス‐』に、重要な役柄で出演して話題になりましたが、一方で今回のような作品にも出演される。出演する作品は、どういう基準で選ぶんでしょうか?

窪塚:直感ですね。これはおもしろそうだな、楽しめそうだなって思う作品に出たいです。

――『アリーキャット』に関しては、どこにピンときた?

窪塚:(共演の)降谷建志くんです。そこが一番の引力でした。

――お二人は、もともと友人関係でした?

窪塚:いや、違ったんですけれども、それが不思議なもんで。ある人の結婚式に呼ばれて行ったら、同じテーブルで、席が隣だったんですよ。で、「おっすー」とか言って挨拶して、ふと、「あれ、俺ら初対面だよね?」って。で、楽しい時間を過ごした2週間後に、この映画の話を頂いたんです。あぁこれはなんか、そういう流れだったんだなぁと思って、受けました。もともと俺の中には日本人のロックスターって2人いて、一人はRIZEのジェシーで、もう一人が建志くんだったんです。そういう意味でも、一緒に作品作りができて、すごく嬉しかったですね。

――降谷さんにとって、映画での大役ははじめてですよね。現場の雰囲気はどんな感じでした?

窪塚:共演者の品川祐さんや監督の榊(英雄)さんが、「おい新人! お前はここではDragon Ashじゃねぇからな!」とかふざけて言ってて、それに対して建志くんも、「ハイ、分かりました、頑張ります!」とか返してました(笑)。建志くん自身は本当にすごくピュアでストイックで、俺に対しても、「胸を借りるつもりでいくよ」って言ってくれてましたね。がむしゃらに、真っすぐに役を演じようとしていた。だからこそ、俺は座長として、いい現場にしていこうって思って動いてました。結果、すごくいい2週間になったと思っています。

どんな役も演じられるよう役者としてはゼロでいたい。

――そもそもですが、俳優になろうと思ったのは、何かきっかけがありましたか?

窪塚:小さい頃からの夢ではあったんです。“テレビの中の人たち”になりたかった。『太陽戦隊サンバルカン』とかを見て、“赤いのも黒いのもカッコイイなぁ、あれになりたいな”って思ったのが、最初じゃないですかね。

――その夢を16歳で叶えて、デビューして。今年で俳優生活22年目と伺いましたが、今のご自身は、どんな俳優ですか?

窪塚:う~ん…。ピュアでストイックなところももちろんまだありますし、いい加減なところもあるし…。でも役者としては、“なんでもあり”なところにいたいと思います。ゼロでありたい。

――何の役でもできる、的なことですか?

窪塚:そう。わかりやすく言うと、俳優って、王様の役もやるし、物乞いの役もやるわけじゃないですか。そのレンジは無限にあるわけで。何の役でも演じられるためにはゼロでいたいし、思想とか考えとか、ないほうがいいと思ってたんですよね、昔は。でも、なんかそれで行き詰まっちゃったところがあって。それがちょうど、マンションから落っこっちゃった時期だった。そのあとに、“卍LINE”って名前でレゲエミュージシャンの活動を始めたんですけど、卍LINEとしての俺には、伝えたいメッセージがある。“ゼロ”の状態でありたい役者の俺と、メッセージを持つ卍LINEは別モノなんだけど、でも一人の人間でもあるっていう、捻くれた状態というか。ただ、人には矛盾があって当然だし、おもしろいし、それを認めちゃったほうが、自分にとって武器が増えると思った。そして、その両方を全うしたいと思ってるのが、今の自分です。

くぼづか・ようすけ 1979年生まれ、神奈川県出身。’95年にドラマで俳優デビュー。’01年には日本アカデミー賞新人賞、主演男優賞を受賞。現在は映画と舞台を中心に活動『沈黙 -サイレンス-』に出演したことも話題に。また卍LINE名義でレゲエDeeJayとしても活躍している。

※『anan』2017年7月19日号より。写真・伊藤元気(symphonic) ヘア&メイク・佐藤修司

(by anan編集部)

【人気記事】

※満島ひかり 自身のラブシーンに「“結構やるねえ”と思われるかもしれませんが…」

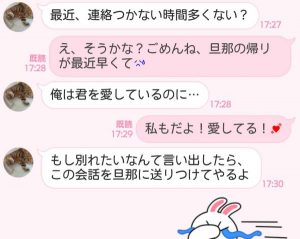

※ 【彼女気取りかよ…】男が友達に晒した「ドン引き女子LINE」3つ