『テトリス エフェクト』も。水口哲也×石原孝士、共感覚的体験を味わえるゲームの生み出し方

石原孝士×水口哲也:長く抽象的な議論からゲーム作りがスタート。

――お二人はなぜ、ゲームという媒体を選んだのでしょうか。

水口哲也(以下、水口):世の中にあるさまざまなクリエイティブの中で一番新しいと思ったからです。ゲームって体験のクリエイティブなんですよね。ビジュアルや音、場合によっては触覚などを使って自由に制限なく作れて、しかも世界中の人にリーチできる。未だに変わらない魅力ですね。

石原孝士(以下、石原):幼少期からゲームに触れていましたが、中高生の頃にグラフィックデザインに興味を持ち始め、アート全般を学ぶようになりました。あと、’90年代のダンスミュージックが流行っていて、そういった音楽を聴きながらそのイメージを絵にする、みたいなこともやっていたんですよね。そんな中、水口さんの『Rez』や『スペースチャンネル5』といったゲームを知り、自分とシンクロする部分があるなと感じていました。水口さんの作品には、一般的なゲームの体験ロジックとはまた違うアートと音楽の力もふんだんに活かして物語を進めていくような独特なスタイルを感じて、「これは新しい、今自分が学んでいること、やっていることも、そのまま活かせるのでは?」と思いクリエイターを目指すようになりました。

―― 一番最初のゲーム体験を教えてください。

水口:小学校4年生の時におもちゃ屋さんの友達の家でやった家庭用ゲームの『PONG』ですね。なんじゃこりゃって(笑)。

石原:僕はファミコンの『スーパーマリオブラザーズ』です。ただ、今思い返すと、小さい頃に父の自作のゲームとコントローラーで遊んだ記憶がありますね。

水口:石原くんのお父さんもゲームクリエイター? すごいね。

――水口さんに憧れていた石原さん。二人が一緒にゲームを作るようになった経緯を教えてください。

石原:先ほどの話の続きになりますが、水口さんのいるセガに入社するものの、そのタイミングで水口さんが独立されてすれ違いになり、結局、数年後に水口さんのスタジオに移りました。一番最初に会ったのはスタジオ近くのコンビニでしたね(笑)。水口さんの作品に近い印象のアートをたくさん描いていたので、自然と興味を持っていただいたのか、わりとすぐに一緒にプロジェクトをやろうかという話になりました。

水口:それで、4年くらいかけて『チャイルド・オブ・エデン』を作ったんです。ゲームは構想やコンセプトを作るプリプロダクションから始まるんですけど。僕らの場合、最初に僕が物語を書き、それを基にして石原くんがアートを手で描いていきます。ただ、なかなかイメージの共有が難しく、最初は二人の間でフォーカスが合わない。そこから何度も、何時間も議論をします。“そのシーンはどんな効果音が鳴って、どんな音楽が流れて、どんなビジュアルエフェクトが生まれて、こんな体験になっていくのはどうだろう”のような感覚的なユーザーストーリーの議論を続けます。そうして時間を使うことで、だんだんとフォーカスが合うようになり、たとえば、10枚描いて1枚しかピンとくるものがなかったのが、3枚、5枚と増え、確度が上がっていく。結果的に、このプロジェクトでは、3000枚くらいは描いたんじゃないかな。

操作と音、映像などの連鎖反応が感覚を刺激。

――とんでもない枚数です…!

水口:最初と最後を比べると、完成度はもちろん、石原くん自体のスキルも上がり、出来上がる頃にはかなり才能が花開いていましたね。また、アートと同時に、使う音楽を最初に決めていきます。僕らのゲームは特に音楽が重要で、全部自分たちで作るのですが、作った音楽を一度バラバラにして、一つ一つのプレイヤーのアクションや操作に割り当てるんです。そして今度は音からビジュアルが変化するという連鎖的な表現を試みるのですが、すると、プレイヤーが自分で音楽を生み出している、演奏しているような気分がちょっと混ざってくるなど、体験に新しい化学反応が生まれるんですね。そうした体験が連続することで、だんだんと大きなうねりになると、結果的に感情や感覚が刺激されるんです。言葉からくるドラマ性とは違う、体験としての気持ちよさが生まれてくる。この体験を、僕らは「シナスタジア(共感覚体験)」と言っています。

――石原さんはどのようにビジュアル作りをされていますか?

石原:成長とともに変わっていく自分の気持ちとか、旅先で見た風景や印象的だったシチュエーションなど、実体験をもとに絵を起こしていきます。きれいなアートを描けばいいというわけではなく、説得力のある、その体験をしたからこそ描けるリアル感や生感みたいなものを意識するようにしていますね。そうすることで、絵を見る方の心を揺さぶるものになると思っています。

――感覚のような目に見えないものをお二人で、またプレイヤーと共有できるものにしていく作業は、とても大変なように感じます。

水口:難しいんだけど、一番楽しいところでもあって。全員が面白く感じるものを作るというのはゲームデザインの醍醐味ですが、人種や世代、性別関係なく多くの人が面白いと感じるものには絶対に理由がある。ゲームという体験作りをしていると、だんだんわかってくることがあるんですね。たとえば音楽を聴いて癒されるとか泣くなどの感情の刺激を体験に織り込んだ時に、どんな新しい感動が作れるのかということが、僕らの最大の興味なんです。『テトリス エフェクト』が一番いい例で、オリジナルの『テトリス』で感情が刺激されることはあまりないと思います。でも『テトリス』をプレイして、感情が刺激されたり、もし感極まって泣くことがあるとすれば、それはどういう体験設計なのかということを、ずーっと話していました。僕たちが音楽好きというのもありますが、音楽のプレイリストを作るような感覚で、“最初は優しくて、だんだん難しくなって突き落とされて、でもまた救われて、最後は多幸感あふれる幸せの世界に到達するようにするには、どうすればいいかな”みたいなことをね。

――プレイヤーの感情に訴えかける作品を作るために、ヒントとしているものはありますか?

水口:音楽ライブはいつも研究対象になり続けていますね。世界のいろんなフェスに行っては人間観察をしていました。あとは二人でよく旅もするよね。パンデミックの前にはギリシャとかに。

石原:僕はミャンマーにも行って音を収録したりしましたね。

水口:『テトリス エフェクト』を作る時は、『テトリス』の作者の一人、ヘンク・ロジャースさんが住んでいるハワイ島に行き、しばらく家に泊まって話をしたよね。

石原:そうでしたね。先ほど、実体験をもとに絵を描き起こしていくと言いましたが、『テトリス エフェクト』には、その時身体で感じたハワイ島のスピリットみたいなものが入っているんですよね。ジャケットにマーメイドがいたり一緒に泳いだイルカが出てきたり。

水口:そういう実体験や会話からイメージを出す作業を続け、少しずつ形にしていきながら、焦らずじっくりとやり続けていくパターンが多いです。僕はそれを“スローモーション・マルチタスキング”と呼んでいるんですけど。同時に複数のプロジェクトを進行しながら、“これは世に出てもいいね”という状態になるまで時間をかけて考え続けて作っています。最高に楽しいですよ。

石原:楽しさの中に苦しさもある気はしますけどね(笑)。ゲーム開発って、大きいパズルを作っているような感覚があって。パズルって、完成が見え始めたくらいの後半以降が楽しくて、それまでは結構、辛いじゃないですか。それと同じように、アイデアをゲームの体験にはめてみては外す…といった作業の繰り返しで、楽しさは後半に一気に押し寄せてくる感覚があります。

水口:確かに最初は、自分で自分の背中を蹴っているような感じがあるね。

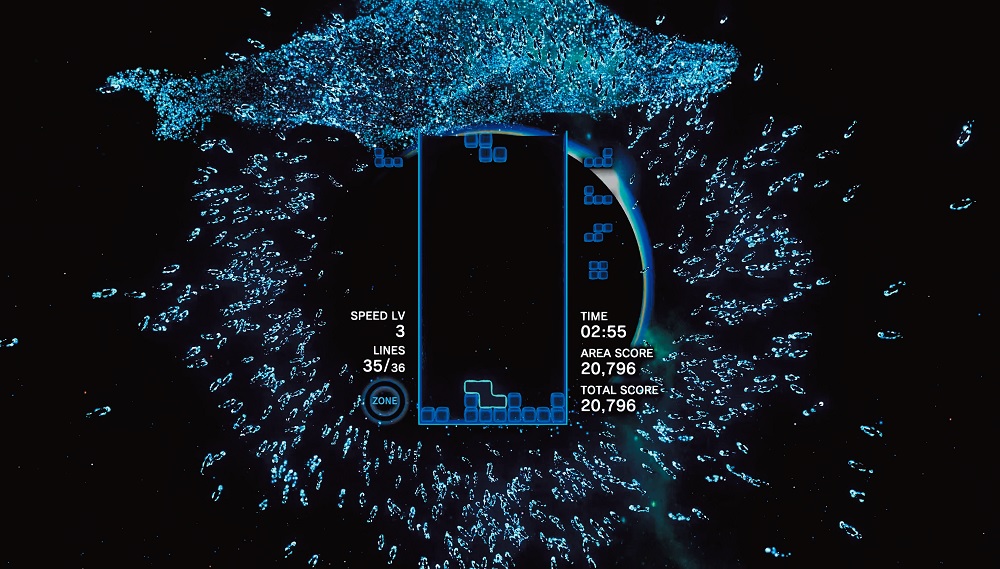

『テトリス(R) エフェクト・コネクテッド』

不朽の名作パズルゲーム『テトリス(R)』に、幻想的なビジュアルと音楽、時間を止める「ZONE」システムなど新しいエッセンスをプラス。音楽、背景、テトリミノの落下など、すべてがプレイヤーの操作にシンクロする体験はあらゆる感覚に訴えかけ、想像を超えた快感を生む。VR、マルチプレイモードでも楽しむことが可能。2020年発売。Tetris(R)& ©1985~2020 Tetris Holding.

みずぐち・てつや(写真右) エンハンス代表、シナスタジアラボ主宰。慶應義塾大学大学院特任教授。『Rez』『スペースチャンネル5』『ルミネス』『チャイルド・オブ・エデン』、VRに対応した『Rez Infinite』『テトリス(R) エフェクト・コネクテッド』などをプロデュース。また、共感覚を体感する「シナスタジア・スーツ」や、共感覚体験装置「シナスタジア X1」を開発。

いしはら・たかし(写真左) ゲームディレクター、アートディレクター。『ルミネス』『チャイルド・オブ・エデン』、VRタイトル『Rez Infinite』『テトリス(R) エフェクト・コネクテッド』に携わる。アプリケーション開発やシンセサイザーのプロトタイプ制作などゲーム以外のフィールドでも活動。

※『anan』2023年5月17日号より。写真・内田紘倫(The VOICE) 取材、文・重信 綾

(by anan編集部)