田代 わこ

田代 わこ

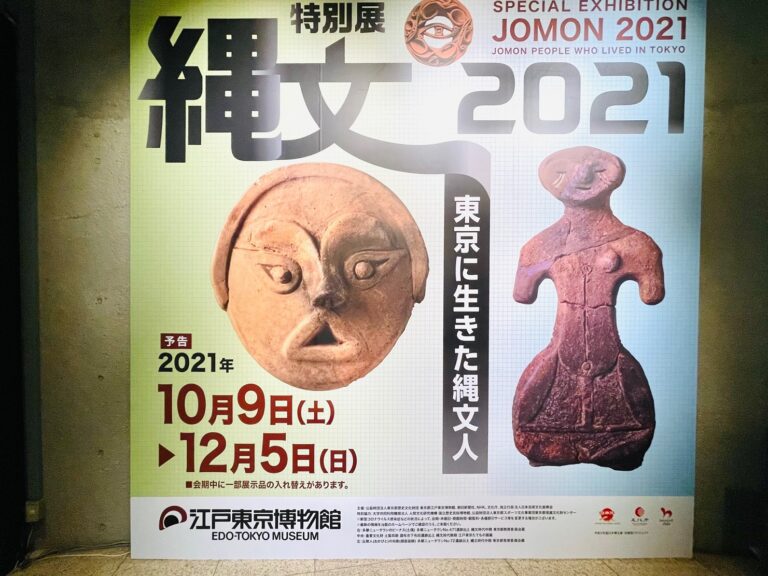

すごいよ縄文人…! 圧巻の“東京産”土偶100点にしびれる展覧会

縄文人の道具がすごい!

【女子的アートナビ】vol. 225

この展覧会では、1万年以上続いた縄文時代に、東京の縄文人たちがどんな暮らしをしていたのか、最新の調査結果をもとに、多くの出土品や模型などを用いて紹介しています。

まず第1章「東京の縄文遺跡発掘史」では、3800か所以上もある都内の縄文遺跡より、大森貝塚をはじめ著名な7つの遺跡から発掘された土器などが展示されています。

続く第2章のタイトルは「縄文時代の東京を考える」。お墓や精緻な土器、さまざまな道具類を通して、東京の縄文時代を紹介しています。

ここでの見どころは、縄文時代のキッチン道具である「植物加工具」。石皿と磨石を使って、縄文人たちはクルミやクリなどの木の実をすりつぶし、蒸したり焼いたりしてパン状にして食べていたそうです。石皿は、使いすぎて真ん中がへこんだり、割れてしまったりしています。クルミパンを食べる東京の縄文人……彼らがどんな生活をしていたのか、道具類を見ながら考えてみるのも楽しいです。

縄文人ネットワークがすごい!

縄文人たちの交流がわかる展示「ヒスイロードとコハク」も見どころのひとつ。

美しく希少価値のあるヒスイには、縄文人も魅了され、ステイタスシンボルとしても使われていたそうです。

日本国内で唯一ヒスイがとれるのが、新潟県の糸魚川。そのヒスイが、各地の遺跡から発掘されているため、日本全国に出回っていたことがわかります。

都内でも70点以上が出土。糸魚川産のヒスイが、長野や山梨を通る「ヒスイロード」で関東に入ってきたようです。

代わりに関東からは、千葉産のコハクや海産物が山梨や長野に運ばれていたとのこと。モノが流通し、当時の縄文人ネットワークが広範囲に広がっていたことがわかります。

土偶100点がすごい!

第3章「縄文人の暮らし」では、縄文時代のムラの様子を再現。縄文人が舟をこいでいたり、土器をつくっていたり、あるいは埋葬している人たちもいて、当時の暮らしぶりがよくわかります。

集落のモデルとなったのは、縄文時代中期の多摩ニュータウンNo.107遺跡です。ムラは平坦な場所につくられ、日当たりも水はけもよさそう。近くには川があって、移動にも便利。縄文人たちにとっても、やはり暮らしやすい土地が人気で、そんな場所に人が集まりムラになったようです。

この章では、東京産の土偶100点も展示されています。ずらりと並ぶ姿は圧巻! 祭祀や安産祈願など、土偶には祈りや願いが込められていたと考えられています。

太古の東京で暮らしていた縄文人たちが、どんな気持ちでこの土偶をつくっていたのか。ぜひ、いろいろ想像しながらご覧になってみてください。

特別展『縄文2021―東京に生きた縄文人―』は12月5日まで開催。

Information

会期 : ~12月5日(日)※休館日は毎週月曜日

会場 :東京都江戸東京博物館 1階特別展示室

開館時間 :午前9時30分~午後5時30分(土曜日は ~午後7時30分)※入館は閉館の30分前まで

観覧料 :特別展専用券 一般¥1,300、大学生(専修・各種専門学校含む)¥ 1,040、小学生、中学生・高校生・65歳以上¥650

※日時指定予約を推奨しています。最新情報などの詳細は公式サイトをご覧ください。