芥川賞作家・上田岳弘「寂しさはもう役割を終えたと感じています」新作のテーマは“穴”

空虚に生きる女性が体験する、奇妙な一夜と人類の真実とは。

「次は何をテーマに書くか考えた時、“穴”というものが浮かびました」

主人公は財務責任者としていくつもの企業の上場に携わり、一生困らない大金を稼いだ女性・行先馨(ゆきさきかおる)。しかし彼女は虚無感を抱えている。

「今は何をして人生の成功とするか分かりにくい。それはこの時代の資本主義の行き詰まりに似ている。そうした状況を活写しつつ自分が最後に何を書くのか興味がありました」

ある夜、馨は謎めいた弁護士マミヤに、高級ペントハウスに招待される。そこにいたのは始皇帝と名乗る男や、水からガソリンを精製した本多維富(これとみ)と名乗る男など奇妙な人々。彼らは世界を支える9つの柱がそれぞれ肉体を持った存在だという。一体どういうことなのか。

「僕の小説はデビュー作の『太陽』の頃から、真面目にとらえれば壮大なSFになるし、そうでなければ単なるホラ話になるんですよね(笑)。今回は9つの柱が世界を支えているという僕のSFビジョンを、リアリズム小説に収めるために人間として登場させました」

柱はおのおの、「運命」「効率」「斥力」「引力」「遠方」「祈り」などといった要素を担当する。

「9つの要素の中では最初に引力を思いつきました。引力があれば斥力もあるだろうし、たとえば錬金術などは、小説自体が錬金術といわれていることからひらめいたもの。本多維富は日本海軍を騙した実在の詐欺師で、いつか小説に出したいと思っていました。遠方については、僕がこの小説を書いた際の一番の収穫」

という遠方の柱は、現在ロケット開発など宇宙系のスタートアップに関わっている。

「これまでの小説では、人類が地球から出ていかないまま煮詰まったらどういう精神状態になるかという思考実験をしていました。今回、遠方担当を登場させたことで、人類は宇宙に行くと方向転換したんです」

ペントハウスでポーカーに興じる彼らだが、その場に「引力」の柱はいない。上田さんは小学生の頃、引力がなければ物質はバラバラになる、という発想から「引力」=「寂しさ」だと考えていたという。

「いまだ変わらずそれで小説を書いているんですよね(笑)。ただ、寂しさはもう役割を終えたと感じています。満たされない思いはなくならないけれど、寂しさを解消しようと自家中毒を起こし、自殺などが起きている。これからは寂しさを紛らわす方法を探るのではなく、一人で穴を掘って勝手に進んでいいですよ、と提案したほうが優しく響くんじゃないかという気がします」

作中、〈現代人は目的中毒〉という言葉も出てくる。しかし人生は、努力して目的を達成すれば幸せになるとは限らない。

「正解や成功、到達点というものは存在しないんだと一回了承した上で、自分は何を譲って何を取るのかを考えていかなければいけない」

そうした事実を改めて突き付けられた時、馨の心に芽生える思いとは。この最終場面まで書ききった上田さん自身にとって、“一人で穴を掘る”とはどういうことだろう。

「とにかく今は小説を書きまくっています。その一瞬一瞬の集まりが、生きている実感に繋がるような気がしています」

現在は、意外にもストレートな恋愛小説を執筆中。こちらも楽しみだ。

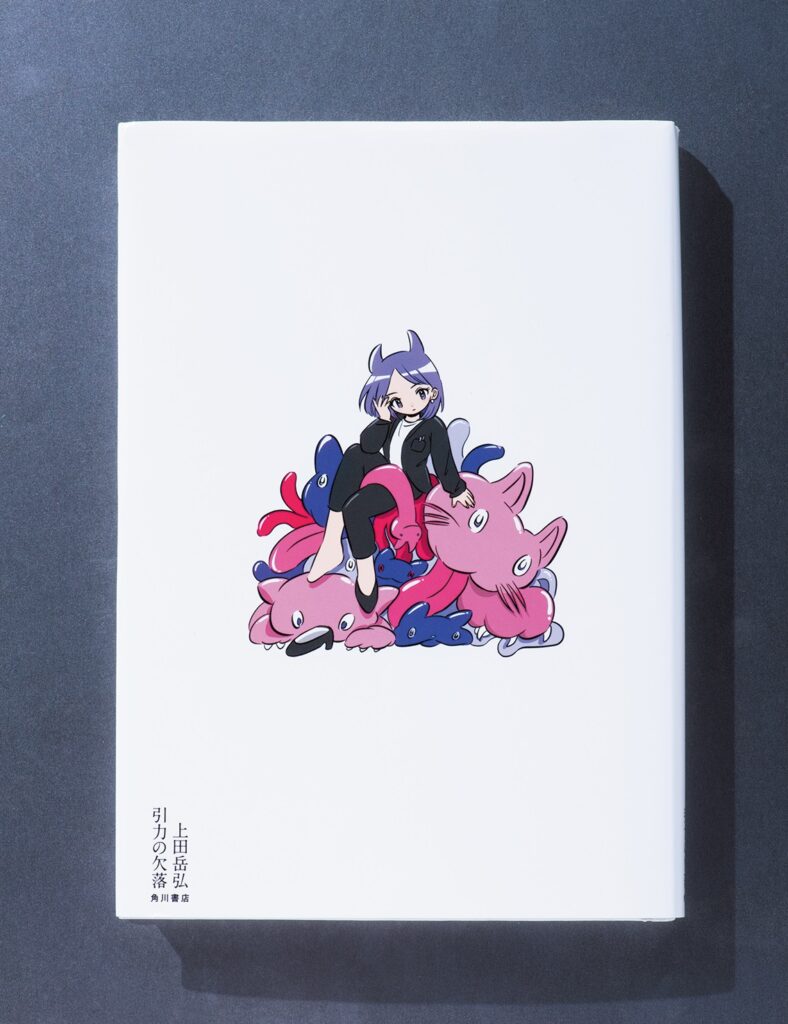

『引力の欠落』 大金を稼ぎながらも空虚さを抱く行先馨は、奇妙な招待を受け、世界を支える9つの要素を担うと語る人々と出会う。AlexaとGoogle、セロトニンなど現代的モチーフをちりばめた壮大な一夜の物語。KADOKAWA 2090円

うえだ・たかひろ 作家。2013年、新潮新人賞の「太陽」にてデビュー。’15年「私の恋人」で三島賞、’18年『塔と重力』で芸術選奨新人賞、’19年「ニムロッド」で芥川賞、’22年「旅のない」で川端賞受賞。

※『anan』2022年6月15日号より。写真・中島慶子 インタビュー、文・瀧井朝世

(by anan編集部)